このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

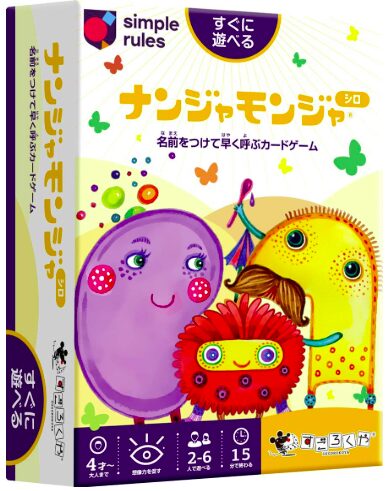

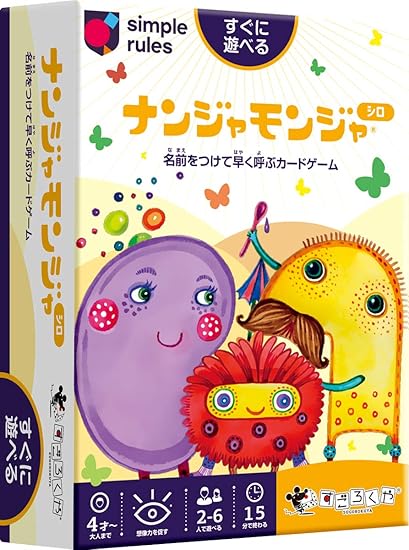

ナンジャモンジャ・シロの魅力と遊び方|初心者向け徹底解説

「ナンジャモンジャ・シロ」は、ロシア生まれの大人気カードゲームで、4歳から大人まで一緒に楽しめる爆笑必至の定番アイテムです。ルールはシンプルで、カードに描かれたユーモラスなキャラクターに名前をつけ、同じキャラが出たら素早くコールするだけ。子どもの発想力や記憶力を育て、大人も本気で笑える奥深さがあります。この記事では、遊び方やルール、シロとミドリの違い、教育効果や口コミまで徹底解説。家族や友人との時間を盛り上げるおすすめゲームを詳しく紹介します。

1. はじめに

「ナンジャモンジャ・シロ」は、4歳から大人まで誰でも楽しめる大人気カードゲームです。見たこともないユーモラスな生物に名前をつけ、その名前をいかに早く正しく呼べるかで勝負が決まります。とてもシンプルなルールながら、思い出せそうで思い出せない名前に大笑いしたり、子どもの奇想天外な発想に驚かされたりと、遊ぶたびに新しい発見があるのが魅力です。

日本では「すごろくや」が輸入・販売を手掛けており、家族向けのボードゲームとして定番の地位を築いています。この記事では、対象年齢やルールといった基本情報から、遊び方のコツ、バリエーション、口コミや教育的効果まで、ナンジャモンジャ・シロを徹底的に解説していきます。

2. 基本スペック

ナンジャモンジャ・シロは、見た目の可愛らしさに反して意外と奥深い、知的要素を含んだカードゲームです。以下が基本スペックです:

-

対象年齢:4歳以上

-

プレイ人数:2〜6人(ミドリ版と混ぜると最大12人まで対応可能)

-

プレイ時間:およそ15分前後

-

内容物:カード60枚、説明書1枚

-

ブランド:すごろくや(日本正規代理店)

-

材質:紙製(耐久性があり小さな子どもでも扱いやすい)

カードには12種類のナンジャモンジャが描かれており、それぞれが奇妙でユーモラスな姿をしています。シロ版の特徴は、背景が白基調でデザインが明るく、キャラクターも親しみやすい印象。子どもにとっても絵柄が認識しやすい仕様になっています。

3. ナンジャモンジャとは?由来と背景

「ナンジャモンジャ」は、もともとロシアで生まれたカードゲームです。現地では「Игра на память(記憶ゲーム)」というコンセプトに基づき、爆笑必至のファミリーゲームとして人気を博しました。その後、日本のゲーム専門店「すごろくや」がローカライズを手掛け、日本語版を「ナンジャモンジャ」として発売。以降、口コミやメディア露出を通じて一気に広まりました。

名前の由来は、日本語の「何じゃもんじゃ?」(=これは一体何だ?)という驚きや不思議さを表す言葉。初めて見るキャラクターに対して自由に名前を付ける遊び方にぴったりなタイトルです。

また、すごろくやは「シロ版」と「ミドリ版」の2種類を用意し、イラストやキャラクターを変えることで、同じルールながら別の楽しみ方ができるようになっています。海外でも翻訳版が数多く展開され、子どもから大人まで幅広い層に親しまれている世界的なパーティーゲームとなっています。

4. 遊び方/ルール詳細

ナンジャモンジャ・シロのルールは非常にシンプルで、すぐに理解できます。基本の流れは次の通りです:

-

カードをめくる

プレイヤーは順番に山札からカードを1枚引き、中央に絵を表にして重ねます。 -

名前をつける

初めて見るキャラクターが出た場合、そのプレイヤーが自由に名前をつけます。名前は「ピヨピヨ丸」でも「スーパーうどんマン」でもOK。発想次第で何でもアリです。 -

同じカードが出たらコール

すでに名前がつけられたキャラクターが再び登場した場合、誰でもかまわないので一番早く正しい名前をコールした人が、その場にたまったカードをすべて獲得できます。 -

勝敗判定

山札が尽きた時点で、最も多くのカードを持っていた人が勝者です。

ルールはこれだけ。複雑な要素がないので、小さな子どもでもすぐに理解でき、短時間で盛り上がれるのが魅力です。

5. 実際のプレイ例

例えば、家族4人でプレイしたとします。

-

1枚目のカードが出てきたとき、お父さんが「宇宙そうめん」と名付けました。

-

その後別のキャラが出て、お母さんは「まんまるポン太」、子どもは「キラキラちゃん」とユニークな名前を次々に発表します。

-

ところが再び「宇宙そうめん」が登場した瞬間——。

一番に声を上げたのは子どもで、「うちゅうそうめん!」と叫び、カードをすべて獲得!

このときのポイントは、単に名前を覚えるだけでなく、どんな名前をつけるかによって記憶のしやすさ・笑いの起きやすさが変わることです。

短い名前やインパクトの強い名前は記憶しやすく、思わず笑ってしまうようなネーミングは場を一気に盛り上げます。

子どもは自由な発想で予想外の名前をつけることが多く、大人は「そんな発想があったか!」と驚かされる瞬間も。単純ながら、毎回違う展開が楽しめるのが実際に遊んだときの醍醐味です。

6. 魅力・強み分析

ナンジャモンジャ・シロが幅広い世代に愛される理由は、大きく分けて以下の点にあります。

-

ルールが超シンプル

説明は1分で終わり、すぐに遊び始められます。 -

発想力と記憶力が試される

名前をつける発想力と、それを覚えて呼び出す記憶力・瞬発力が勝敗を分けます。遊びながら自然に脳が鍛えられるのも特徴です。 -

年齢を超えて一緒に楽しめる

大人と子どもが本気で対等に勝負できる数少ないゲーム。4歳の子が大人に勝つことも十分にあります。 -

笑いが絶えないコミュニケーションツール

変な名前や間違ったコールで爆笑が起こり、自然に会話が弾みます。特に初対面の人同士でも盛り上がるので、アイスブレイクにも最適です。 -

繰り返し遊んでも飽きにくい

名前の付け方次第で毎回ゲーム展開が変わるため、同じメンバーで遊んでも新鮮な体験ができます。

これらの要素が組み合わさり、ナンジャモンジャは単なるカードゲームを超えて「笑いと驚きの共有体験」を提供する存在となっています。

7. “ミドリ”版やミックス遊び

ナンジャモンジャには「シロ版」と「ミドリ版」の2種類が存在します。ルールは全く同じですが、カードに描かれているキャラクターが異なります。

-

シロ版:背景が白基調で、キャラクターのデザインが明るく親しみやすい。

-

ミドリ版:背景が緑基調で、キャラクターの雰囲気が少しユニーク&シュール寄り。

どちらか片方だけでも十分楽しめますが、シロとミドリを混ぜることで合計24種類のキャラクターが登場します。この場合、プレイヤーは最大12人まで同時に参加でき、より大人数で遊ぶパーティーゲームに進化します。

ただしキャラクターの数が倍になるため、名前を覚える難易度もアップ。ゲームの展開はさらにカオスになり、笑いと混乱が倍増します。家族や友人が多く集まる場では、ぜひ2セットを混ぜて遊ぶのがおすすめです。

8. 上級ルール・アレンジ

ナンジャモンジャは基本ルールがとてもシンプルなので、遊び慣れてきたらアレンジを加えるとさらに面白くなります。以下は代表的なアレンジ例です:

-

制限時間ルール

名前をつけるときに「5秒以内に発表」と制限すると、焦りから奇抜な名前が飛び出しやすくなり爆笑度がアップ。 -

禁止ワードルール

「食べ物の名前は使ってはいけない」「カタカナ禁止」など条件を追加すると、発想力が試されます。 -

形容詞ルール

キャラクターに固有名詞ではなく「キラキラさん」「ぺったんこ君」のように形容詞+呼び方で名前を付ける方式。ユーモアが広がります。 -

協力型ルール

小さな子どもと一緒に遊ぶときは、全員で一緒に名前を考える協力プレイにすると「教育・記憶トレーニングゲーム」としても活用可能。

こうしたアレンジを取り入れることで、何度遊んでも飽きにくく、プレイヤー層に合わせた楽しみ方ができます。

9. 遊ぶコツ・攻略ポイント

ナンジャモンジャは運だけではなく、ちょっとした工夫で勝率を上げることができます。以下は勝ちやすくするコツです:

-

覚えやすい名前をつける

自分が名前をつけるときは、短くてインパクトのある名前にすると記憶に残りやすいです。例:「ピコ太郎」より「ピコ」のほうが呼びやすい。 -

他人のクセを読む

人によって「動物ネタが多い」「語感が似ている」などネーミングの傾向があります。そのクセを把握すると、思い出すのが早くなります。 -

声を張ってコールする

早く答えても聞こえなければ無効になることがあるので、元気よくはっきりコールするのが大切です。 -

名前を語呂合わせにする

リズムや韻を踏んだ名前は記憶に残りやすく、思い出すスピードが上がります。例:「ニョロニョロ太郎」「パタパタママ」など。 -

敢えて難解な名前をつける戦術

戦略的に覚えにくい名前を付けることで、相手が間違えやすくなり、自分だけが有利になることも。 -

小さな子と遊ぶ場合はハンデを調整

子どもには覚えやすい名前を優先して付けてもらう、大人は敢えて難しい名前に挑戦するなど、バランスを取ると全員が楽しめます。

これらのコツを意識すれば、単なる「笑って楽しむ」から「ちょっとした頭脳戦」まで幅広い遊び方が可能になります。

10. 教育・知育視点

ナンジャモンジャは単なる娯楽ではなく、子どもの発達や学習にも良い影響を与えるとされています。

-

記憶力のトレーニング

キャラクターと名前を結びつけて覚えることで、短期記憶と瞬発的な思い出し力を養うことができます。 -

発想力・創造力の刺激

「自由に名前をつける」というルールは、子どもの想像力を引き出します。普段の生活では出てこないようなユニークな言葉が飛び出すことも。 -

語彙力の向上

名付けの過程で「擬音語」「擬態語」「組み合わせ言葉」などが自然に使われるため、語彙の幅を広げる効果も期待できます。 -

コミュニケーション力の育成

笑いながら名前を呼び合うことで、家族や友達同士の関係が深まり、人前で発言する自信も育ちます。 -

年齢差を超えた交流

小学生が大人と同じ土俵で遊べるため、世代間コミュニケーションにも最適です。親子だけでなく、祖父母と孫が一緒に楽しめる知育ゲームとしても人気です。

11. 購入ガイド/スペック比較

ナンジャモンジャは全国の玩具店・書店・ボードゲーム専門店などで広く取り扱われています。もちろんオンラインショップでも入手可能です。

-

参考価格:1,500〜2,000円前後

-

正規販売元:すごろくや(公式サイト・Amazon・楽天でも販売中)

-

バリエーション:

- シロ版:明るいデザインで初心者や子どもに人気

- ミドリ版:ユーモラスでちょっとクセのあるデザイン

- シロ+ミドリ混合:24種類で大人数対応(最大12人)

- 派生版:「ナンジャモンジャ・デラックス」「ナンジャモンジャ・おしり」など

購入する際のポイントは、初めてならシロ版がおすすめ。キャラクターのデザインがシンプルでわかりやすく、子どもにも馴染みやすいです。大人数でのプレイや繰り返し遊びたい場合は、ミドリ版や混合セットを検討すると良いでしょう。

12. 注意点・口コミまとめ

どんなに楽しいゲームでも、遊んでみると気になる点も出てきます。実際の口コミからよく挙がる注意点をまとめました。

-

名前を忘れるとゲームが止まる

特に小さな子どもは覚えるのが難しく、思い出せないと一時的に進行が止まってしまうことがあります。その場合は「ヒントを出す」「全員で思い出す」など柔軟に対応すると良いです。 -

名前が似通いやすい

同じような名前(例:「ピカピカちゃん」と「キラキラちゃん」)が多いと混乱しがち。大人はあえてバリエーションを工夫して名付けるとスムーズです。 -

人数が多いと騒がしい

盛り上がりすぎて声が重なり、誰が先にコールしたか判断が難しくなることも。ジャッジ役を決めておくと公平に進められます。 -

ゲームが長引くことがある

24種類(シロ+ミドリ)で遊ぶと覚える負担が大きく、特に子どもは途中で集中力が切れる場合があります。小さい子と遊ぶときは1セットで短めに楽しむのがおすすめです。 -

好意的な口コミ

「子どもの発想が面白くて大爆笑」「大人も負けられない盛り上がり」「シンプルなのに何度でも遊べる」など、ポジティブな感想が多数見られます。

総じて、遊ぶ環境に合わせてルールを柔軟に調整すれば、デメリットもむしろ“面白さの一部”として楽しむことができるゲームです。

13. 動画紹介・実演

ナンジャモンジャ・シロは、文章でルールを読むよりも実際のプレイ動画を見ると一目で理解できます。YouTubeや公式紹介動画では、実際にカードをめくって名前をつける流れがわかりやすく紹介されています。

-

公式プロモーション動画(45秒)

短時間でルールの流れを把握できる入門動画。初めての人が遊ぶ前に見ておくと、ゲーム開始がスムーズになります。 -

家族・親子でのプレイ動画

子どもの突拍子もない名付けや、大人が思わず吹き出す瞬間が映されていて、ゲームの雰囲気を体感できます。 -

レビュー系YouTuberによる解説

カードデザインや遊び方の工夫、実際の笑えるシーンを解説つきで見られるので、購入前の参考になります。

動画は「どれくらい盛り上がるのか」「何が面白いのか」を直感的に伝えてくれるため、文章だけでは伝わりにくいゲームの魅力を理解するのに最適です。

14. キャンペーン・話題性

ナンジャモンジャはその人気から、過去にいくつかユニークなキャンペーンやイベントが実施されています。

-

名付け当てキャンペーン

プレイヤーが実際につけた名前を応募し、人気投票で「一番面白い名前」を決定する企画。子どもの独創的なネーミングが注目されました。 -

特典カードの配布

限定版では、イベント参加者にオリジナルデザインのナンジャモンジャカードが配布されたこともあります。 -

コラボ企画

キャラクターの可愛らしさから、子ども向け雑誌や教育イベントとのタイアップが行われ、親子参加型イベントでも取り入れられています。

また、SNSでは「今日のナンジャモンジャ名付け記録」といった投稿が話題になり、ユニークな名前をシェアする文化も広がっています。こうした参加型のキャンペーンやユーザー発信が、ゲームの人気を後押ししているのです。

15. よくある質問(FAQ)

最後に、ナンジャモンジャ・シロを購入・プレイする前によくある疑問に答えておきましょう。

Q1. シロ版とミドリ版の違いは?

→ ルールは同じですが、描かれているキャラクターが異なります。好みで選んでOK。混ぜるとより難易度アップ。

Q2. 小さい子どもでも遊べますか?

→ 対象年齢は4歳からですが、実際には名前を覚える力が必要です。小さな子には「簡単な名前だけにする」「大人が補助する」といった工夫をすると遊びやすいです。

Q3. プレイ時間はどのくらい?

→ 1ゲームは約10〜15分程度。短い時間で遊べるので、空き時間にぴったりです。

Q4. 名前を忘れた場合はどうなりますか?

→ 正しい名前が出てこない場合は、その場でパス。場にいる誰かが正解をコールした時点でカードが取られます。家庭ルールで「一番近い名前を言えたらOK」とするのもアリです。

Q5. 大人数で遊ぶには?

→ シロ版とミドリ版を混ぜれば最大12人まで遊べます。ただし覚える数が倍になるので混乱必至、盛り上がりたい時におすすめです。

16. まとめ・結論

「ナンジャモンジャ・シロ」は、シンプルなルールと爆笑必至のユーモラスな展開で、子どもから大人まで幅広い世代に愛されるカードゲームです。

-

対象年齢は4歳から、大人も一緒に本気で楽しめる

-

発想力・記憶力・瞬発力が自然に試される

-

家族や友人、初対面の人とのアイスブレイクにも最適

-

シロ版・ミドリ版を混ぜれば大人数でも盛り上がれる

遊ぶたびに異なる名前が生まれ、同じ展開が二度とないという「一期一会の面白さ」が魅力の本作。教育的効果もあり、知育ゲームとしても注目されています。

「手軽に笑いたい」「短時間で盛り上がりたい」「子どもと一緒に遊びたい」という人にとって、まさに鉄板のカードゲームといえるでしょう。

17. 今後の展開や予想

ナンジャモンジャは既に世界的に人気を博していますが、今後もさらなる広がりが期待されます。

-

新バリエーションの登場

既に「おしり版」「デラックス版」など派生作が出ていますが、今後もテーマやキャラクターを変えた新シリーズが登場する可能性があります。 -

デジタル版の普及

アプリやオンライン対戦版がリリースされれば、離れた場所にいる友達とも簡単に遊べるようになり、さらにファン層が拡大するでしょう。 -

教育・研修分野への応用

コミュニケーション研修や発想力トレーニングとして導入される事例も考えられます。子ども向けだけでなく、大人向けのワークショップでも活用できるポテンシャルを秘めています。 -

グローバル展開

文化ごとに異なる「名前の付け方」の面白さがあるため、各国版で独自の遊び方や大会が広がっていくかもしれません。

シンプルなカードゲームながら、今後の展開次第でさらに多くの人々に愛され続けること間違いなしの「ナンジャモンジャ」。手元に置いておけば、いつでも笑顔と驚きがあふれる時間を作り出せる、そんな特別な一箱です。

コメント