このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

- 【遊べる絵本】フォボスのほしめぐり完全ガイド|分岐・状態保存・知育効果を徹底解説

- 1. フォボスのほしめぐりとは?だいぼうけんシリーズ最新作の全体像

- 2. 分岐×状態保存が生む“新しいゲームブック体験”の仕組み

- 3. 選択が未来を変える:エンディング分岐と物語構造の分析

- 4. 子どもの思考力を伸ばす3つの仕掛け:因果推論・判断力・読解力

- 5. 宇宙とフォボスの世界観:イラスト・テーマ性・没入感の魅力

- 6. 1人で遊べる?親子で楽しむ?プレイスタイル別のおすすめ

- 7. シリーズ他作品との比較:どんなお子さまに向いているか

- 8. 読み返し前提のリプレイ性:なぜ何度も遊びたくなるのか

- 9. 購入前チェック:対象年齢・サイズ・遊びやすさ・耐久性

- 10. 総まとめ:読書と冒険が融合した“学べるゲーム絵本”としての価値

【遊べる絵本】フォボスのほしめぐり完全ガイド|分岐・状態保存・知育効果を徹底解説

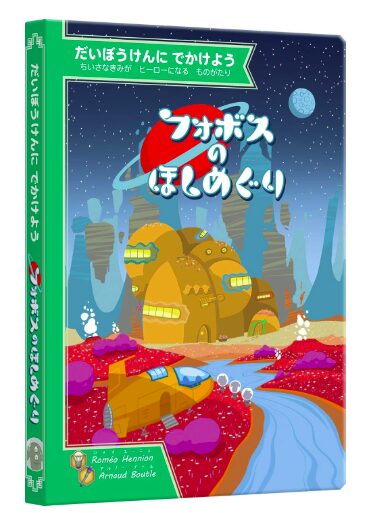

『フォボスのほしめぐり』は、すごろくやの「だいぼうけんにでかけよう」シリーズ最新作として登場した、遊べる分岐型ゲーム絵本です。読者が選んだ分岐が主人公の“状態”として記録され、のちのページの展開に影響する仕組みにより、子どもでも直感的に「選択が未来を変える」体験ができるのが特徴です。宇宙・フォボスを舞台にしたワクワク感あふれる冒険ストーリーは、読み進めるだけで好奇心を刺激し、何度読んでも違う物語に出会える高いリプレイ性を持っています。さらに、因果関係の理解・判断力・読解力など、子どもの認知力を自然に育てる設計も魅力。1人でも親子でも楽しめる、物語×ゲーム×知育が融合した新しい絵本体験です。

1. フォボスのほしめぐりとは?だいぼうけんシリーズ最新作の全体像

『フォボスのほしめぐり』は、すごろくやの人気シリーズ「だいぼうけんにでかけよう」の最新作であり、ゲームとして遊べる絵本という独自のジャンルを確立した作品です。本作は、火星の衛星フォボスを舞台に、主人公が宇宙船で冒険する物語を進めながら、読者が自分で選択を行い、その選択によってその後の展開が変化する“分岐型ストーリー絵本”になっています。

このシリーズの最大の特徴は、子ども向けでありながら「選択→結果→反省→再挑戦」というゲームの構造を自然に体験できる点です。単なる読み物ではなく、何度も読み返したくなる“遊べる絵本”として評価が高く、物語の没入感と手軽なゲーム性が両立されています。読み聞かせにも、一人読みのチャレンジにも対応できる柔軟さがあり、プレゼントや知育アイテムとしても非常に人気の高い作品です。

2. 分岐×状態保存が生む“新しいゲームブック体験”の仕組み

本作の最大の革新は、「状態保存」の仕組みを絵本に落とし込んだ点にあります。一般的なゲームブックは“ページを戻る・飛ぶ”を繰り返しながら結果が変わりますが、『フォボスのほしめぐり』はページを行き来しません。代わりに、読者の選択が主人公の状態として記録され、後のページで分岐に影響します。

たとえば、

-

前の選択でアイテムを持っているか?

-

特定の人物と出会っているか?

-

危険を避けたか?

こうした“選択の積み重ね”がそのままストーリーに反映されるため、子どもでも直感的に「選択が未来を変える」という因果関係を理解できます。

この仕組みはRPGゲームのような構造に近く、絵本としては非常に珍しく、子ども向けのゲーム絵本として高度な設計といえます。

3. 選択が未来を変える:エンディング分岐と物語構造の分析

『フォボスのほしめぐり』の物語は、ただ読めば終わるタイプではありません。読者が選ぶ選択肢によって複数の結末があり、“どんな冒険になるか”は自分次第です。特に面白いのは、物語の最後には必ず到達できるものの、ルートによって主人公の状態・結果・結末が完全に異なる点です。

「どこで間違えたのか?」

「どうすれば別のお話に進めたのか?」

という“原因追求”を自然に促す構造になっており、これは教育的観点からみても非常に優れています。子どもが失敗を恐れず、何度も試行錯誤できるようにデザインされているため、読後にもう一度やりたくなる強いリプレイ性があります。

選択によって物語が大きく変わるため、親子で読み合うと、「どっちを選ぶ?」「なんでこうなるの?」といった対話が自然に生まれ、読書体験そのものが深まるのも魅力です。

4. 子どもの思考力を伸ばす3つの仕掛け:因果推論・判断力・読解力

『フォボスのほしめぐり』は、子どもの認知発達に非常に適した構造を持っています。特に効果が高いのは以下の3つの能力です。

● ① 因果推論(原因→結果の理解)

選択が後の展開に影響するため、子どもは自然と「なぜこうなったのか?」を考えます。これは論理的思考の基礎となる重要な力です。

● ② 判断力(複数選択肢の比較)

「右に行くか、左に行くか」

「助けるか、離れるか」

など、迷いながら決断する体験が判断力を育てます。

● ③ 読解力(文章から状況を理解する力)

絵と文章から想像し、次の展開を読んで選ぶ必要があるため、単純な読み聞かせよりも“読む力”そのものが鍛えられます。

これらの力を“遊びながら育てられる”のは、通常の絵本ではほとんど実現できない価値。

知育として極めて優秀な一冊 といえます。

5. 宇宙とフォボスの世界観:イラスト・テーマ性・没入感の魅力

本作の魅力はストーリー性だけではありません。舞台となるフォボス(火星の衛星)をもとにした宇宙世界は、子どもの興味を強く引きつけます。

● 宇宙船・惑星・宇宙生物などのワクワク感

未来的なデザインと未知の冒険は、子どもの想像力を刺激します。

● カラフルで動きのあるイラスト

ページごとのメリハリが強く、絵本としての完成度が非常に高い点も魅力。

● SF要素 × 冒険要素の黄金バランス

難しすぎる設定は避けつつ、宇宙らしさをしっかり盛り込んでいるため、物語へ没入しやすくなっています。

宇宙が好きな子はもちろん、冒険もの・探検ものを好む子にも強く刺さる世界観。

読書嫌いの子でも“読みたくなる”ほど魅力のある視覚表現が作品全体に広がっています。

6. 1人で遊べる?親子で楽しむ?プレイスタイル別のおすすめ

『フォボスのほしめぐり』は1人でも親子でも楽しめるように設計された“万能型ゲーム絵本”です。

特に優れているのは、プレイスタイルによって学びの質が変わる点です。

● 子ども1人で読む場合

子ども一人で読むと、物語への没入感が高まり、自分で選んだ結果がそのまま未来に反映される「個人の意思決定経験」を強く感じられます。失敗したときも自分で原因を探し、次のチャレンジに活かす姿勢が身につきやすく、自己解決力の育成につながります。

● 親子で読む場合

親子で一緒に読むと、自然に「対話型読書」になります。

「どっちに進む?」「こうしたらどうなるだろう?」

という会話が生まれ、選択の理由や予測を親子で語り合えるのが大きなメリット。

これは教育界で注目される**“対話的読み聞かせ”**の形であり、語彙力・理解力・思考力に非常に効果的です。

● 読書が苦手な子にも◎

分岐ごとに短い単位で話が進むため、ページ数が多くても負担になりません。成功体験を感じやすい構成で、読書に自信を持たせるのに最適です。

7. シリーズ他作品との比較:どんなお子さまに向いているか

だいぼうけんシリーズは複数作が存在し、それぞれテーマも難易度も異なります。

本作『フォボスのほしめぐり』はシリーズの中でも、“論理・推察が強めの作品”として位置づけられます。

● シリーズ内での特徴

-

宇宙・冒険テーマでワクワク感が強い

-

選択と因果関係が結末に大きく影響

-

状態保存の使い方がわかりやすく、初めての1冊にも最適

● 他作品より向いている子どものタイプ

-

宇宙や科学が好き

-

冒険ストーリーを好む

-

「どうしてこうなった?」と考えるのが好き

-

間違えてもすぐに再挑戦できるタイプ

一方で「ファンタジー世界が好き」「動物が好き」という子の場合は、別テーマの作品の方がより没入できる可能性があります。

ただしシリーズの中でも本作は最も“やり直しの楽しさ”が強く、リプレイ性が高い一冊としておすすめできます。

8. 読み返し前提のリプレイ性:なぜ何度も遊びたくなるのか

『フォボスのほしめぐり』の魅力は、その異常なほど高いリプレイ性にあります。

ゲーム絵本として、ここまで「自然と何度も遊びたくなる」作品は非常に珍しいです。

● 選択ミス→原因探求→再挑戦という黄金ループ

「途中で選んだ選択肢が最後の結末につながっていた」

という構造があるため、子どもは必ずこう考えます:

「じゃあ次は違う選び方をしてみよう!」

これはゲームデザインにおける探索ループの典型であり、子どもが自発的に学習行動へ移行する極めて優れた構造です。

● 悪い結末でも“失敗”ではない

どのルートでも必ず最終ページにはたどり着くため、

「バッドエンド=負け」ではなく

「別の結果」という形になっています。

子どもは失敗に対する恐怖を抱きにくく、安心して再挑戦できます。

● 小さな分岐が積み重なり、毎回違う物語に

分岐は多いものの、複雑すぎないため、繰り返すほど「新しい発見」があります。

この“気軽に周回できる感覚”こそ、本作が高く評価されている理由のひとつです。

9. 購入前チェック:対象年齢・サイズ・遊びやすさ・耐久性

購入前に確認しておきたいポイントを整理します。

● 対象年齢

公式では子ども向けとして設計されていますが、

5歳〜小学校低学年が最もフィットします。

● 子どもが読みやすい?

・文字の大きさ

・絵の密度

・文章の長さ

いずれもバランスが良く、

「ひらがなが読めるようになった子」が挑戦できる内容です。

● 耐久性

絵本としてしっかりした紙質ですが、読み返しが多くなる作品なので、丁寧に扱える子かどうかもポイント。とはいえ破れやすい紙ではなく、耐久性は十分です。

● プレゼント向き?

宇宙テーマで性別問わず喜ばれやすく、

「本×ゲーム」という教育性もあるので、贈り物として非常に相性が良いです。

10. 総まとめ:読書と冒険が融合した“学べるゲーム絵本”としての価値

『フォボスのほしめぐり』は、絵本でありながらゲームでもあり、

さらに知育要素を自然に取り入れた、非常にバランスの良い作品です。

-

選択によってストーリーが変化し

-

状態保存がのちのページに影響し

-

結末の違いが原因推論を促し

-

再挑戦が自発的に生まれる

という構造は、子どもの認知発達において非常に理想的であり、

“遊びながら学べる絵本”として完成度が高いと言えます。

宇宙テーマも多くの子どもの好奇心を掻き立て、

親子で楽しめる対話型絵本としても価値が高いです。

コメント