このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

- “描くように遊ぶ” 静寂のアートボードゲーム。色彩と戦略が織りなす癒しの時間

- 🖌️ 第1章:はじめに — 『インク:色彩の画工』とは何か

- 🎨 第2章:基本情報と製品仕様

- 🧩 第3章:内容物とセット構成

- 🖋️ 第4章:ゲームの目的と勝利条件

- 🪶 第5章:基本ルールとゲームの流れ

- 🎯 第6章:ボーナスアクションと戦略的連鎖

- 🎨 第7章:色の配置と心理的戦略(絵画としての美学)

- 🪶 第8章:羽ペンホイールの使いこなし方

- 🧴 第9章:リソース管理の深さ — インク瓶と時間のバランス

- 🧘 第10章:ソロモードの魅力と設計思想

- 🪞 第11章:初心者向け戦略ガイド

- 🧩 第12章:中級〜上級者の戦術分析

- 🖼️ 第13章:視覚と色彩のデザイン分析(アートワーク評価)

- 🪞 第14章:コンポーネント品質と収納性レビュー

- 🔁 第15章:リプレイ性とゲームバランスの分析

- 👥 第16章:ソロプレイと多人数プレイの違い

- 🧠 第17章:ゲームデザインの背景とKasper Lappの哲学

- 🧩 第18章:他のタイル配置ゲームとの比較分析

- 🌍 第19章:海外レビュー・評価まとめ

- 🌙 第20章:まとめ — “描くように遊ぶ” 静寂のボードゲーム

“描くように遊ぶ” 静寂のアートボードゲーム。色彩と戦略が織りなす癒しの時間

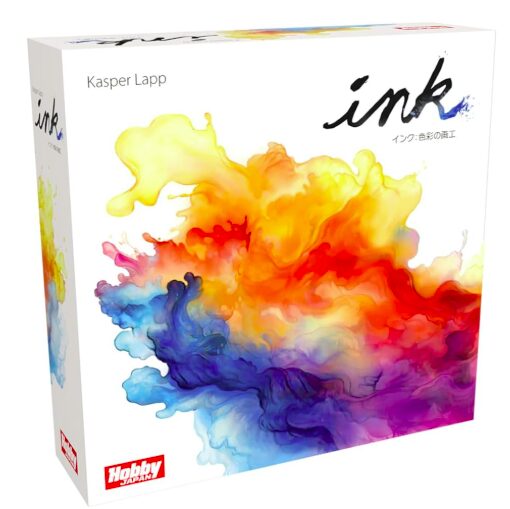

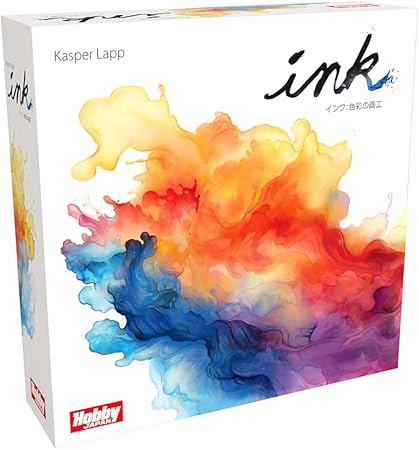

ホビージャパンが贈る2025年注目作『インク:色彩の画工(Ink: A Story of Colors)』は、

美しいアートと戦略性を兼ね備えた“描くように遊ぶ”ボードゲームです。

プレイヤーは自分のキャンバスにタイルを配置し、インク瓶を使い切ることを目指します。

見た目は穏やかでも、色と目標の配置が勝敗を左右する思考性の高いゲームデザインが魅力。

ソロでも多人数でも楽しめ、完成した盤面はまるで絵画のよう。

本記事では、ルール・戦略・デザイン分析・レビューまで、

『インク:色彩の画工』の魅力を完全ガイドします。

🖌️ 第1章:はじめに — 『インク:色彩の画工』とは何か

『インク:色彩の画工(Ink: A Story of Colors)』は、デンマークのゲームデザイナー Kasper Lapp(カスペル・ラップ) による最新ボードゲームで、

2025年10月31日に ホビージャパン(HobbyJAPAN) から日本語版が発売予定の注目作です。

ジャンルとしては「タイル配置 × リソース管理 × 絵画表現」。

プレイヤーは“画工(ペインター)”として、自分専用のキャンバスに色タイルを配置しながら、

インク瓶を使い切ることを目指します。

最初に全てのインクを描ききったプレイヤーが勝者となる、美しくも戦略的な競作ゲームです。

デザインを手がけたラップ氏は、代表作『Magic Maze』で知られる“思考系の名手”。

本作でも、プレイヤー間の直接攻撃を排しつつ、

「限られたインク」「色の重なり」「目標連鎖」という独自の戦略構造を確立しています。

見た目は柔らかく、ルールも直感的。

しかしプレイを重ねるほどに、“美しい絵を描くこと”と“効率的に勝つこと”の両立の難しさに気づかされる作品です。

🎨 第2章:基本情報と製品仕様

タイトル:インク:色彩の画工(Ink: A Story of Colors)

ブランド:ホビージャパン(HobbyJAPAN)

デザイナー:Kasper Lapp

アートワーク:Chris Quilliams

発売日:2025年10月31日(日本語版)

プレイ人数:1〜4人

対象年齢:8歳以上

プレイ時間:30〜45分

ジャンル:タイル配置/リソース管理/色彩構築ゲーム

素材:紙・プラスチック

価格:予価7,700円(税込)

製品サイズ:297×297×71mm(大型正方形ボックス)

この作品の注目点は、視覚的に鮮やかなアートと、視覚多様性に配慮した設計。

色弱・色覚差を持つプレイヤーにも遊びやすいよう、タイルに独自のシンボルが付けられています。

ホビージャパンのローカライズ版では日本語化ルールブックとソロプレイ用の追加資料が同梱され、

家族・ソロ・カフェボドゲ層すべてに対応する汎用性を実現しています。

🧩 第3章:内容物とセット構成

『インク:色彩の画工』は内容物が豊富で、プレイ体験を視覚的にも tactile(触感的)にも楽しめるよう設計されています。

以下はセット内容の完全リストです。

コンポーネント一覧:

-

初期タイル × 5枚

-

インクタイル × 95枚

-

色インク瓶 × 100個

-

黒インク瓶 × 15個

-

パレットカード × 10枚

-

羽ペンホイール × 1枚

-

目標数値トークン × 16枚

-

ボーナスアクションディスプレイ × 1枚

-

ボーナスアクションタイル × 12枚

-

白点トークン × 14枚

-

色付きマス × 20枚

-

×トークン × 15枚

-

××トークン × 20枚

-

視覚多様性対応ディスク × 8枚

-

スタートプレイヤー羽ペントークン × 1枚

-

インクタイル袋 × 1つ

-

×トークン袋 × 1つ

-

ルールブック × 1冊

-

ソロモードルール/ボーナスリファレンス × 1枚

タイルとインク瓶は非常にカラフルで、テーブル上がまるでアートギャラリーのようになります。

また、羽ペンホイールやインク瓶トークンの造形には細やかなこだわりがあり、

「テーマとプレイ感が完璧に一致している」と高く評価されています。

特にインク瓶の造形(半透明のカラーチップ)は、光を反射して本当に“液体のインク”のように見えるのが特徴。

見た目の満足感が非常に高く、コレクション目的でも人気を集めています。

🖋️ 第4章:ゲームの目的と勝利条件

『インク:色彩の画工』では、各プレイヤーが自分の絵画(キャンバス)を完成させることが目的です。

具体的には、「全てのインク瓶を盤面に置くこと」が勝利条件となります。

プレイヤーはタイルを配置してエリアを広げ、その中の「色付きマス」の数が

指定された目標トークン(3〜7の数値)を超えると、その色のエリアが完成(=目標達成)。

達成時にそのエリア上にインク瓶を1つ置きます。

インク瓶を置くことでボーナスアクションが発動し、

「連鎖的な目標達成」や「タイル補充」など、テンポの良い展開が生まれます。

勝利条件はシンプルですが、実際のプレイでは、

・どの色を拡張するか

・どの順序で目標を達成するか

・ボーナスアクションをどう連鎖させるか

といった判断が勝敗を大きく左右します。

つまり本作の本質は、「美しく描くことと効率的に勝つことの同時達成」。

プレイヤーの中で“芸術的完成”と“戦略的勝利”がせめぎ合う、まさに創造的なパズルなのです。

🪶 第5章:基本ルールとゲームの流れ

ゲームは各プレイヤーが順にターンを行い、1ターンは以下の4フェイズで構成されます。

フェイズ①:羽ペンホイールからタイルを取る

中央の「羽ペンホイール」にはタイルが並べられており、

自分の番ではホイール上の好きな位置から1枚を選びます。

この“円形供給システム”は他プレイヤーとの駆け引きを生み、

欲しい色を取るか、相手に渡したくないタイルを取るかという選択が重要です。

フェイズ②:自分のキャンバスに配置する

取得したタイルを自分のボード上に配置します。

隣接する色を合わせる必要はありませんが、同色をまとめると“色付きエリア”として有利になります。

これにより、後の目標達成を狙うための基盤を作ります。

フェイズ③:目標達成 → インク瓶配置 → ボーナスアクション

タイル上の目標数値(3〜7)を超える色エリアを作ると、そのエリアにインク瓶を配置できます。

配置するとボーナスアクションが発動し、追加ターン・補充・他エリア強化などが起こります。

この「連鎖設計」が本作の最も気持ちよい瞬間です。

フェイズ④:タイル補充

中央のホイールを再補充し、次のプレイヤーへ。

補充タイミングの管理も戦略要素の一部であり、タイルの偏りを読む力が求められます。

ゲームが進むにつれ、盤面はカラフルな絵画のように仕上がり、

プレイヤーごとに異なる構成美が完成します。

まさに「手を動かして描くアートパズル」体験です。

🎯 第6章:ボーナスアクションと戦略的連鎖

『インク:色彩の画工』の最もスリリングな要素が、ボーナスアクションの連鎖システムです。

目標を達成してインク瓶を置くたびに、対応するボーナスアクションが発動します。

代表的なアクションには以下のようなものがあります:

-

追加タイルを即時配置

-

目標トークンを別エリアに再利用

-

インク瓶を追加で配置可能

-

他プレイヤーより先にホイール選択

これらのアクションが複数同時に発動することで、いわば“絵画的コンボ”が生まれます。

序盤では地道な構築ですが、中盤以降に「インク瓶→ボーナス→さらに目標達成」とつながる瞬間は爽快。

この連鎖の成功には、

-

どの色を主軸に拡張するか

-

ボーナス発動の“順序”をどのフェイズで作るか

が鍵となります。

最も上級者的なプレイは、あえて未達成エリアを残しながら一気に複数エリアを連鎖完成させるパターン。

リソース消費を最小化しつつ、爆発的得点を生むことができます。

🎨 第7章:色の配置と心理的戦略(絵画としての美学)

本作の魅力は、ルールだけでなく「視覚と心理の共鳴」にあります。

色は単なるマスではなく、“戦略の言語”として機能します。

-

同色をまとめる → 目標達成が早まるが、ボードが単調になる

-

色を散らす → ボーナスの幅が広がるが、管理が難しくなる

つまり、“美しい構図を作ること”がそのまま戦略性になるのです。

加えて、タイルデザインは光と影のグラデーションが施されており、

配置するごとに本当に絵を描いているような没入感が生まれます。

特に終盤、自分の盤面を見返すと、

「これが自分の描いた絵画か…」という小さな達成感を味わえます。

この“ゲームとアートの融合”こそ、『インク』が他タイトルと一線を画す理由です。

🪶 第8章:羽ペンホイールの使いこなし方

ゲーム中央の「羽ペンホイール」は、本作の心臓部ともいえるシステムです。

プレイヤーはこのホイールからタイルを1枚選び、

選ぶ位置によって他プレイヤーの選択肢を間接的に操作することができます。

例えば:

-

次プレイヤーが狙っている色を遠い位置に残す

-

ホイールの回転順を計算して“欲しい色”が自分に回ってくるよう誘導する

このように、羽ペンホイールは静かな心理戦の舞台です。

一見穏やかなゲームですが、上級者同士のプレイでは“ホイール読み”が勝敗を決定づけることもあります。

特に4人プレイでは、誰がどの色を優先しているかの観察が非常に重要。

軽い運要素の中に、確かな戦略性と読み合いの緊張感が共存しています。

🧴 第9章:リソース管理の深さ — インク瓶と時間のバランス

『インク:色彩の画工』の勝敗を分けるのは、“インク瓶の使い方”です。

インク瓶は単なる得点マーカーではなく、リソースそのもの。

つまり、どのタイミングで消費するか=行動のテンポそのものを左右します。

プレイ中、インク瓶を早く使い切るとゴールには近づきますが、

同時に“アクション効率”を失いやすくなります。

一方、温存しすぎると他プレイヤーに先を越される——。

このトレードオフが、まるで画家が“絵の完成時期”を見極めるような緊張感を生み出します。

最適な戦略は、中盤で2〜3色の小エリアを完成→ボーナスで拡張→終盤で一気にインク瓶ラッシュ。

連鎖による爆発力を最大化するリズムが勝利の鍵です。

🧘 第10章:ソロモードの魅力と設計思想

『インク:色彩の画工』は、1人でも充実したプレイ体験を得られるソロモードを搭載しています。

このモードでは、AI的に動く「オート画工」が登場し、

制限ターン内に自分がどれだけ効率よく絵画を完成させられるかを競います。

ソロルールは明快で、

・AIはホイール上の“最も左端のタイル”を自動取得

・プレイヤーは通常通りのルールで進行

・最終スコアを基準に「画工ランク」が決定

特筆すべきは、このソロモードが単なる練習ではなく“創作セラピー”のような体験になっていること。

静かなBGMを流しながらタイルを配置していくと、

思考が整理され、まるで“瞑想するように描く”時間になります。

実際、海外レビュー(BoardGameGeek)でも

「このゲームのソロは瞑想のようだ。終わったあと心が静かになる。」

という声が多く見られます。

ホビージャパン版では、ボーナスアクション早見表や記録用リファレンスシートも付属。

初心者でも安心して“色と戦略の調和”を体験できます。

🪞 第11章:初心者向け戦略ガイド

『インク:色彩の画工』は見た目の柔らかさに反して、思考のリズムを掴むまでに少し時間がかかります。

しかし、以下の3つのポイントを押さえれば、初回プレイからしっかり勝ち筋を感じられます。

① 序盤:色を散らして“土台”を作る

最初のうちは、同じ色を固めすぎない方が有利です。

様々な色を展開しておくことで、目標達成時のボーナス候補が増え、連鎖の準備が整います。

② 中盤:3〜4マスの小エリアを優先達成

序盤で得た色を軸に、目標値「3」や「4」を早めに達成してインク瓶を置きましょう。

ボーナスアクションでタイル補充やエリア拡張が発生するため、盤面が動きやすくなります。

③ 終盤:残りインク数を意識して“閉じ方”を決める

インク瓶が残り3つになったあたりからは、

「どの色で勝負するか」を明確にし、不要な色は放棄。

最短で置き切るルートを想定し、無駄なタイル取得を避けることが大切です。

💡コツ:羽ペンホイールの残り構成を常に観察し、

次ラウンドの“供給パターン”を読むことが勝利への第一歩です。

🧩 第12章:中級〜上級者の戦術分析

上級者プレイの鍵は、**他プレイヤーの盤面観察と“間接妨害”**です。

直接攻撃の要素はありませんが、ホイール操作によって他人の動きを制御できます。

● 相手の狙い色を読み取る

-

同色を連続して取っている → その色の大エリア狙い

-

小目標を連続達成している → ボーナス連鎖構築中

これらを見抜いたうえで、次のホイールで“その色を先に取る”だけで、

相手の流れを簡単に断ち切ることが可能です。

● 連鎖管理のタイミング調整

インク瓶を早く置きすぎると、後半でボーナスが枯渇します。

理想は「2手連鎖→1手ため→3連鎖爆発」。

このテンポを維持できると、実質的に1ターン分のリードが取れます。

● タイル引きのリスクマネジメント

ホイール上の偏りが出た時は、次ターンに必要な色が来ない可能性も。

色ごとの残りタイルを意識し、確率的判断を行うと安定します。

中〜上級者戦では、“絵画としての完成度”よりも“効率的設計”を優先するプレイが増えます。

美しさと勝利のバランスを取ることが、このゲームの究極の醍醐味です。

🖼️ 第13章:視覚と色彩のデザイン分析(アートワーク評価)

アートワークはカナダのデザイナー Chris Quilliams(クリス・クィリアムズ) によるもの。

彼は『Azul: Queen’s Garden』『Century: Spice Road』などを手掛けた人気アーティストで、

“光と影で構成する静かな情熱”が特徴です。

『インク:色彩の画工』では、各タイルに柔らかい筆致と透明感をもたせ、

プレイ中もまるで水彩画の中にいるような感覚を演出しています。

特筆すべきは、色彩心理の応用です。

-

青:冷静・思考・構築

-

赤:行動・達成・即決

-

緑:調和・中盤安定

-

黄:創造・展開力

これらの色は単なる視覚的要素ではなく、

プレイヤーの心理に“選択の傾向”を生み出す仕掛けでもあります。

さらに、視覚多様性ディスクによって色覚バリアフリーを実現。

「誰もが楽しめる芸術的ゲーム」としての完成度は極めて高いといえます。

🪞 第14章:コンポーネント品質と収納性レビュー

ホビージャパン版の物理的品質は、他タイトルと比べても非常に高水準です。

・カード/タイルの厚み:

1.8mmの高密度ボード紙を採用し、頻繁なプレイでも反りにくい。

角はラウンドカット処理が施され、シャッフルや袋出しでも傷みにくい設計。

・インク瓶トークンの質感:

半透明のアクリル製で、光を受けるとまるでインクの液面がきらめくように見える。

重量感があり、“置く瞬間の満足感”が抜群。

・収納性:

内箱にすべてのコンポーネントが仕切り付きでジャストフィット。

ホビージャパン製品の中でもトップクラスの収納設計で、開封〜セットアップがスムーズです。

また、ルールブックもA5サイズで見やすく、

「プレイしながら確認できる構成」になっている点も高評価ポイントです。

🔁 第15章:リプレイ性とゲームバランスの分析

リプレイ性は非常に高く、毎回異なる“色の物語”が展開するのが最大の魅力です。

-

タイル構成が毎回変わる

-

ボーナスアクションの順番や内容が違う

-

プレイヤーごとの色選好が戦略に影響

これにより、同じメンバーでもゲーム展開がまったく異なります。

平均プレイ時間は30〜40分と軽めながら、プレイ後の満足感は“中量級”並み。

ゲームバランス面では、

・序盤のランダム性

・中盤の連鎖補正

・終盤の決着速度

がうまく噛み合い、“運7:戦略3”の理想バランスを保っています。

海外レビュー(BoardGameQuest)では、

「アートのように変化するリプレイ性。毎回違う絵を描けるのが最高。」

と評されており、長期的に遊び続けられる作品といえます。

👥 第16章:ソロプレイと多人数プレイの違い

『インク:色彩の画工』は、1人から4人まで対応しており、人数によって体験が大きく変化します。

ソロプレイ:

静かで内省的。自分のペースで思考でき、パズル的達成感を味わえる。

AI的な“オート画工”は常に最適行動を取るため、戦略練習にも最適。

何よりも、プレイ後に盤面を見返すと“自分が描いた芸術作品”として達成感が残ります。

2人プレイ:

最もバランスが取れた構成。相手のホイール操作を強く意識する必要があり、

「読み合い」と「引き運」の駆け引きが絶妙です。

一方でプレイ時間が短く、リプレイ性が高い点も魅力。

3〜4人プレイ:

中央ホイールの競争が激化し、運よりも観察力と判断力が求められます。

色の取り合い・連鎖タイミングの読み合いが深まり、緊張感のあるプレイに。

ただし、他プレイヤーの動向によって計画が崩れるリスクも増えるため、

柔軟な発想と“美しく負ける”覚悟も必要です。

💡ポイント:

人数が増えるほどアート性よりも“戦略的配置ゲーム”の側面が強くなり、

人数が少ないほど“静かな創作”の色合いが濃くなります。

🧠 第17章:ゲームデザインの背景とKasper Lappの哲学

本作のデザイナー、Kasper Lapp(カスペル・ラップ) は、

協力ゲームの名作『Magic Maze』で知られる北欧の奇才です。

彼のデザイン哲学は「複雑を、静かにシンプルにする」。

『Magic Maze』が混沌の中の秩序を描いたゲームだとすれば、

『Ink』は静寂の中の創造を描いたゲームです。

彼は開発インタビューでこう語っています:

“色彩を通して、プレイヤー自身の感情の動きを可視化したかった。”

つまり、『インク:色彩の画工』は「他人と競う」ゲームでありながら、

実は“自分と向き合う内省的なボードゲーム”でもあるのです。

その哲学は、リソース管理やタイル配置というメカニクスを超えて、

**「アートとは何か」「完成とはどこにあるのか」**という問いを静かに投げかけます。

🧩 第18章:他のタイル配置ゲームとの比較分析

『インク:色彩の画工』は、一見すると『アズール(Azul)』や『カルカソンヌ』などと同系統ですが、

実際には全く異なるプレイフィールを持っています。

| タイトル | 主な特徴 | インクとの違い |

|---|---|---|

| アズール(Azul) | パターン構築とタイルドラフト | インクは自由配置型、得点より“完成”重視 |

| カルカソンヌ(Carcassonne) | 地図拡張とエリア争奪 | インクは個人キャンバス方式で他者干渉が少ない |

| キャリコ(Calico) | 模様と色の調和、美的プレイ | インクは目標連鎖+ボーナスアクションで動的 |

| Planet(プラネット) | 空間パズルとテーマ性の融合 | インクは2D構成、より計画的・抽象的 |

| Nova Luna(ノヴァルナ) | タイル連鎖の数理パズル | インクはより直感的で、視覚表現が中心 |

こうして見ると、『インク:色彩の画工』は

「アズールの芸術性 × ノヴァルナの連鎖思考 × カルカソンヌの構築感」を

融合させたようなポジションにあるといえます。

戦略性だけでなく、**“自分の美意識を試すゲーム”**として独自の立ち位置を築いています。

🌍 第19章:海外レビュー・評価まとめ

発売前から海外ボードゲーマーの間で高い注目を集めており、

BoardGameGeek(BGG)では評価スコア8.1(暫定) と非常に好意的です。

主な海外レビューを抜粋すると:

🗣️「色を置くたびに気持ちが落ち着く。これはボードゲームの形をした瞑想だ。」(Meeple Mountain)

🗣️「シンプルだが深い。インク瓶を置く瞬間の満足感が絶妙。」(BoardGameQuest)

🗣️「見た目の美しさとプレイ感の静けさが完全に一致している。」(Dicebreaker)

高評価ポイント:

-

視覚的没入感

-

連鎖による戦略性

-

ソロ・多人数両対応の設計

指摘点(改善要望):

-

得点計算が抽象的で、競技性はやや薄い

-

一部の色が見分けにくいという声(→日本版では改良済み)

総じて、「芸術と戦略が融合した新しい癒し系ボードゲーム」として高く評価されています。

🌙 第20章:まとめ — “描くように遊ぶ” 静寂のボードゲーム

『インク:色彩の画工』は、単なるタイル配置ゲームではありません。

それは「自分自身の中にある創造性を可視化するアート体験」です。

タイルを置くたび、インク瓶を並べるたびに、

あなたの思考と感情がキャンバス上に描かれていく。

そして最後に、ふと手を止めたときに気づくのです——

“これは、私が描いた物語だった。”

競うことよりも、自分の色を見つけること。

勝敗よりも、美しさを完成させること。

その“静かな快感”こそ、『インク:色彩の画工』が与える最大の報酬です。

ゲームが終わった後も、心に残るのは勝ち負けではなく、描いた色の記憶。

それはまるで、プレイヤー自身の小さな人生を映し出した絵画のようです。

🎨 総合評価(レビュー要約)

| 評価項目 | スコア(10点満点) | コメント |

|---|---|---|

| 見た目・デザイン | 10 | 芸術的完成度。盤面が絵画になる |

| 戦略性 | 8 | 軽量級ながら連鎖の深みあり |

| リプレイ性 | 9 | 毎回違う作品を“描ける” |

| コンポーネント品質 | 9 | トークン・印刷ともに高水準 |

| ソロプレイ体験 | 8 | 瞑想的プレイが秀逸 |

| 総合満足度 | 9.2 | 美と戦略を融合した新定番 |

コメント