このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

- 赤ずきん、舞踏会で死体と出会う。徹底レビュー

- 1. 作品概要・ゲーム仕様・対象層

- 2. 世界観と舞踏会事件のあらすじ

- 3. ゲームシステムとプレイの流れ

- 4. 小説原作との関係性と再現度

- 5. 登場キャラクターと配役の魅力

- 6. 進行構成と推理メカニクス

- 7. GM不要システムの強みと演出設計

- 8. 捜査カード・地図の使い方と情報整理

- 9. 青柳碧人氏の原作と世界観考察

- 10. シナリオライターと構成チームの制作背景

- 11. プレイ体験の没入感と心理戦

- 12. セリフ・演技・ロールプレイの魅力

- 13. 初心者でも楽しめる理由

- 14. ゲームマーケット2023秋での先行販売完売情報

- 15. SNS・レビューサイトでの話題と評価傾向

- 16. 他の童話系マーダーミステリー作品との比較

- 17. 続編・シリーズ展開の可能性

- 18. 総評:物語と推理が融合した「文学型マーダーミステリー」

- 19. 文化的意義とボードゲーム界への影響

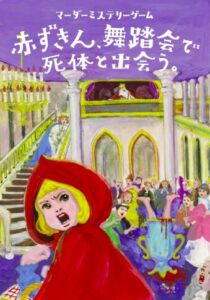

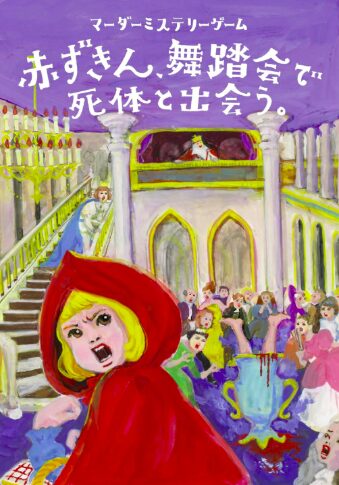

赤ずきん、舞踏会で死体と出会う。徹底レビュー

Netflix実写化で話題の青柳碧人原作『赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。』が、ついに“遊べる推理劇”として登場。

4人専用マーダーミステリー『赤ずきん、舞踏会で死体と出会う。』は、舞踏会の夜に起きた殺人事件をめぐり、プレイヤー自身が容疑者として真相を追う体験型文学ゲームです。

GM不要で進行できる設計と、台本形式で進む物語は、まるで演劇をしているような没入感。

初心者でも楽しめる構成で、推理の緊張とドラマの感情が同時に味わえる傑作です。

原作ファンはもちろん、初めてのマーダーミステリーにもおすすめ。

1. 作品概要・ゲーム仕様・対象層

『赤ずきん、舞踏会で死体と出会う。』は、4人専用のマーダーミステリーゲームとして登場した話題作です。

原作は青柳碧人による大人気ミステリー小説『赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。』。その世界観をそのままに、プレイヤー自身が物語の登場人物として推理を繰り広げる、まさに“参加型ミステリー体験”です。

ゲームはGM(ゲームマスター)不要の設計で、4人がそれぞれキャラクターを演じながら事件解決を目指します。

プレイ時間は約120分、対象年齢は15歳以上。冊子・カード・マップなどを駆使して情報を整理しながら推理を進める、没入感の高い設計になっています。

また、1人でも遊べるWeb連動ボーナスゲームが付属し、ソロプレイや復習にも対応。

初心者から推理マニアまで幅広く楽しめるバランスを実現しています。

2. 世界観と舞踏会事件のあらすじ

舞台は、煌びやかな王国・クレール・ドゥ・リュヌ城。

かつて“ガラスの靴事件”を解決した赤ずきんは、その功績を称えられ、王子から舞踏会への招待を受けます。

貴族や町の住人、使用人たちが集い、身分を超えた優雅な夜――しかしその最中、庭園で庭師の遺体が発見されます。

事件の知らせが舞踏会を凍りつかせ、赤ずきんは再び探偵役として事件の真相を追うことに。

彼女に協力するのは、4人の容疑者――それぞれに秘密を抱えた人物たちです。

プレイヤーはこの容疑者の一人となり、他プレイヤーとの会話や情報交換を通じて、真犯人を見つけ出すことを目指します。

童話世界の優雅さと、ミステリーの緊迫感が交錯する、独特の“幻想推理劇”が体験できるのが本作の醍醐味です。

3. ゲームシステムとプレイの流れ

本作はGM不要(GMレス)の設計で、参加者全員がプレイヤーとして対等に物語に関わります。

プレイは主に3フェイズで構成されています:

①導入フェイズ:それぞれのキャラクターシートを読み、自身の目的や秘密を理解する。

②捜査フェイズ:捜査カードを順番に公開し、情報を共有・推理する。

③推理フェイズ:全員で意見を交わし、最終的に犯人投票とエンディングへ。

カードや会話から得た情報をいかに整理し、自分の目的を果たすかが勝負の鍵です。

また、通常のマーダーミステリーと異なり、演技や会話が苦手な人でも遊びやすい設計になっており、

初めてマダミスに挑戦するプレイヤーにも非常に親しみやすい内容となっています。

4. 小説原作との関係性と再現度

このゲームは、青柳碧人のベストセラー小説『赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。』をもとにしたスピンオフ作品です。

小説第1章「ガラスの靴の共犯者」で登場した赤ずきんの推理力やユーモラスな語り口が、ゲームでも忠実に再現されています。

原作では読み手が探偵視点で事件を追いますが、本作ではプレイヤー自身が容疑者の立場で推理に関わる構成。

つまり、“読むミステリー”から“一緒に解くミステリー”へと進化しているのです。

青柳氏による監修のもと、物語のトーンや会話のテンポも原作そのまま。

Netflixで実写映画化され話題を呼んだ“赤ずきんシリーズ”の世界観を、ボード上で生きて体験できる稀有な作品となっています。

5. 登場キャラクターと配役の魅力

プレイヤーが演じるのは、事件に関係する4人の容疑者たち。

それぞれが異なる立場・動機・秘密を抱えており、誰もが「何かを隠している」。

貴族、町人、使用人、旅人――彼らの言葉や行動の裏には、それぞれの“物語”が潜んでいます。

プレイヤーは自身のキャラブックをもとに、与えられた情報と目的を遂行しつつ、他者との駆け引きを展開。

全員が自分の正義や利害のために動くため、単なる推理ではなく心理戦・信頼戦が生まれます。

会話の中での「嘘」「演技」「洞察」がそのまま物語を動かし、エンディングを左右。

キャラクターを“演じる”こと自体がゲームの核心であり、プレイヤーの個性が光る構成です。

6. 進行構成と推理メカニクス

『赤ずきん、舞踏会で死体と出会う。』のゲーム進行は、非常にシンプルでテンポが良いのが特徴です。

プレイヤー全員が同時に参加し、台本を読むような形式で物語を進めます。

物語は「導入」「捜査」「推理」「結末」の4フェイズ構成。

各フェイズで公開されるカードや台詞の内容が少しずつ真実に近づいていき、最終投票で“犯人”を当てる流れです。

情報は段階的に開示されるため、早合点してしまうと真相を見誤ることも。

プレイヤーの発言や表情、ちょっとした間が推理材料になるため、会話の駆け引きが非常に重要です。

また、他プレイヤーの目的や嘘を見抜く心理的要素が強く、

「人狼ゲームのような緊張感」と「推理小説的な構成美」の両立が楽しめます。

7. GM不要システムの強みと演出設計

本作の魅力の一つは、GM(ゲームマスター)が不要な点にあります。

一般的なマーダーミステリーでは、進行をサポートするGMが必要ですが、

この作品では、ルールブックとカードの指示のみで完全に自動進行が可能。

これにより、プレイヤー4人が全員物語に集中でき、没入感を損なわない構成となっています。

また、各キャラクターの台本には「感情の動き」や「発言のきっかけ」が記載されており、

演技経験がなくても自然にドラマ性が生まれるよう工夫されています。

GMレスでありながら、シーン転換や演出の緊張感を維持する仕掛けは見事。

まるで舞台劇を演じながら推理するような体験が味わえます。

8. 捜査カード・地図の使い方と情報整理

プレイヤーの推理の要となるのが、捜査カードと地図です。

捜査カードは全部で51枚あり、事件現場の状況、証拠、目撃情報などが記載されています。

プレイヤーは自分の手番でカードをめくり、公開情報として全員に提示するか、

あるいは秘密に保持して交渉材料として使うかを選択します。

この選択によって情報の流れが変化し、結果的に“誰が何を知っているか”が推理のカギとなります。

地図はクレール・ドゥ・リュヌ城の間取り図で、

遺体発見現場・各キャラクターの行動範囲・物証の位置関係を可視化する役割を持ちます。

視覚的に状況を整理できるため、情報量が多いマダミス初心者でも混乱せずプレイ可能。

カードと地図を使った推理設計は、

リプレイ性よりも「一度限りの体験価値」を最大化するための巧妙な設計です。

9. 青柳碧人氏の原作と世界観考察

青柳碧人氏は、『むかしむかしあるところに、死体がありました。』などで知られる、

“童話×本格ミステリー”の第一人者です。

本作の原作シリーズ『赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。』は、

童話の登場人物たちが現代的な推理劇を繰り広げる独特の世界観が人気を博しています。

このボードゲーム版では、その文体のユーモアと推理の巧妙さを

“体験型”に変換することで、読書では味わえない臨場感を再現。

特に赤ずきんのキャラクターは、原作通り観察力と正義感に富みながらも皮肉屋という魅力を保持。

プレイヤーが事件の渦中でその性格に触れられる設計になっています。

小説を読んだファンにとっては、まさに「赤ずきんの推理を自分の手で再現できる」感動が味わえる構成です。

10. シナリオライターと構成チームの制作背景

本作は、双葉社とマーダーミステリー制作チームの共同開発によって誕生しました。

構成を担当したのは、ボードゲーム業界でも定評のあるストーリーディレクター・渡辺範明氏(※ドロッセルマイヤーズ代表)ら、

“物語体験型ゲーム”を専門とする制作陣。

青柳碧人氏の原作世界を踏襲しながらも、

ボードゲームとしての進行テンポ・心理的バランス・演出テンションを丁寧に調整しています。

特に“文学×推理×ゲーム”の三要素を融合させる点にこだわり、

どのプレイヤーも「小説の登場人物になれる体験」を目指して設計されました。

さらに、Web連動型のボーナスゲームを搭載することで、

遊び終わったあとにも“余韻を再体験できる”構成になっています。

この多層的な設計が、発売直後から完売するほどの人気を支えています。

11. プレイ体験の没入感と心理戦

『赤ずきん、舞踏会で死体と出会う。』の最大の魅力は、プレイ中に生まれる没入感と心理的駆け引きです。

プレイヤーは“容疑者”でありながら“推理者”でもあるという二重の立場に立たされます。

自分の秘密を隠しつつ、他のプレイヤーの発言を読み解く時間は緊張感そのもの。

「嘘をつく勇気」「真実を語る判断」「信頼を築く会話」——これらすべてが推理の一部として機能します。

キャラクター同士の関係性や背景設定がしっかりしているため、

会話のひとつひとつに“演技”と“真意”が混ざり合い、物語への没入感が高まります。

プレイヤーによって印象や結末が変化するため、同じ物語でも体験の仕方がまるで違う。

推理の緊迫と演劇的な感情表現が融合する、極めてドラマティックなマーダーミステリーです。

12. セリフ・演技・ロールプレイの魅力

本作は、単なる推理ゲームではなく“演じる体験”を中心に設計されています。

各キャラクターの台本には、口調・感情・心情が丁寧に記されており、

まるで舞台脚本を手にした役者のようにプレイが展開します。

「なぜその言葉を選ぶのか」「どうして表情が曇ったのか」——

セリフや沈黙までもが推理のヒントとして作用するのが本作の面白さです。

また、プレイヤー間での感情のぶつかり合いが、ゲーム後の“余韻”を強く残します。

演技が得意な人は役になりきってプレイし、

初心者でも自然体で発言するだけでストーリーが進む構成なので、

誰でも舞台の登場人物になったかのような感覚を味わえます。

まさに“読む”から“一緒に演じる”へ――この体験が多くのプレイヤーを虜にしています。

13. 初心者でも楽しめる理由

マーダーミステリーというと「難しそう」「ルールが複雑」と思われがちですが、

本作は初心者に非常に優しい構成となっています。

その理由は3つ。

① GM不要で進行が自動的にわかりやすい

② 台本形式でプレイが自然に進む

③ シナリオの長さと情報量が程よい

また、事件の構造が緻密すぎないため、

“誰でも論理的に整理しやすい”バランスで設計されています。

推理が苦手な人でも、自分のキャラクターとして会話に参加していれば、

自然と真実が見えてくる構成です。

さらに、Web連動のボーナスゲームは一人でも遊べるため、

プレイ後に“もう一度赤ずきんの世界を歩く”ことが可能。

初めてマーダーミステリーを体験する人にとって、

入門書的な位置づけにある秀逸な作品といえるでしょう。

14. ゲームマーケット2023秋での先行販売完売情報

本作は、**「ゲームマーケット2023秋」**で先行販売され、即日完売を記録しました。

初出時から「小説×ボードゲームの融合」というコンセプトが注目され、

イベント会場では試遊整理券が早々に配布終了。

SNS上では「赤ずきん、完売してた!」「買えなかった…再販希望!」という声が多数投稿されました。

ホビージャパンや双葉社の既存ファン層だけでなく、

青柳碧人ファンやミステリー小説読者が新規層として来場したことも特徴的です。

会場で配布された紹介リーフレットには、

「小説を読むように遊べるマーダーミステリー」というキャッチコピーが掲げられ、

文学ファンとボドゲファンを繋ぐ話題作として注目を集めました。

現在は一般流通分も高い予約率を維持しており、

今後のシリーズ展開が期待されています。

15. SNS・レビューサイトでの話題と評価傾向

発売後、X(旧Twitter)・YouTube・ボードゲームカフェなどで多くのプレイヤーが感想を投稿。

特にSNSでは「会話のリアルさ」「脚本の完成度」「登場人物の深み」が高く評価されています。

レビューサイト「ボドゲーマ」や「note」などでは、

「ミステリー好きにこそ遊んでほしい」「演劇的で感情が動かされた」といったコメントが目立ちます。

また、原作未読者でも楽しめる一方で、

原作を知る人には“赤ずきんの成長”や“伏線の巧みさ”がより深く刺さる構成。

「ミステリーゲームにしては珍しく“情緒”を感じた」という意見も多く、

作品としての完成度と感情表現の両立が好評を博しています。

プレイ後に語り合いたくなる要素が多く、

“遊んだ後に語り合うマーダーミステリー”としてSNS投稿が後を絶たない状況です。

16. 他の童話系マーダーミステリー作品との比較

マーダーミステリーのジャンルでは、童話をモチーフにした作品がいくつか存在します。

『シンデレラ殺人事件』や『眠れる森の殺人姫』などは有名ですが、

『赤ずきん、舞踏会で死体と出会う。』はその中でも異彩を放っています。

他の童話系作品が「童話の皮をかぶった推理劇」であるのに対し、

本作は**“童話世界の住人がリアルに生きている”という没入型構成。

キャラクターの心情や背景に深みがあり、

単なる殺人事件の推理ではなく、「罪・赦し・信頼」**といったテーマを描いています。

また、推理難易度が程よく、物語のテンポが軽快なため、

初心者から経験者まで幅広い層に受け入れられやすい。

「童話×心理×推理」をここまで自然に融合させた作品は稀であり、

文学的完成度と遊戯性の両立という点で群を抜いています。

17. 続編・シリーズ展開の可能性

『赤ずきん、舞踏会で死体と出会う。』は、青柳碧人の「赤ずきん」シリーズの第1章をもとにしています。

そのため、今後のシリーズ展開は十分にあり得ると考えられます。

特に原作小説には他にも「白雪姫」「人魚姫」「ヘンゼルとグレーテル」などの童話を題材とした章が存在し、

それぞれが独立したミステリー構造を持っています。

もしこの路線でボードゲーム化が続くなら、

「童話ミステリー・ユニバース」としての世界観構築も可能でしょう。

ファンの間でも「次は白雪姫編か?」「ヘンゼル編をマダミス化してほしい!」という声が多数上がっています。

マーダーミステリーは一度しか体験できない性質を持つため、

シリーズ化すれば“何度も異なる物語で遊べる”強みを発揮します。

文学とゲームの境界を超える新たな試みとして、今後の発表に注目が集まっています。

18. 総評:物語と推理が融合した「文学型マーダーミステリー」

『赤ずきん、舞踏会で死体と出会う。』は、

これまでのマーダーミステリーとは一線を画す“文学的ゲーム”です。

推理の論理性と感情の機微が共存しており、

「誰が犯人か」だけでなく「なぜそうなったか」を考えさせられる構成。

登場人物の言葉や選択にはそれぞれの人生が滲み、

プレイヤーは単なるゲーム体験を超えて“物語の一部”になります。

特に、会話中に訪れる沈黙や疑念の瞬間がドラマを生み出し、

最終的な真相が明かされたときには、驚きと同時に深い余韻が残ります。

ミステリー小説を読む快感と、演劇を体験する感動。

その両方を一度に味わえる作品は稀有であり、

まさに「参加する文学」と呼ぶにふさわしい完成度です。

19. 文化的意義とボードゲーム界への影響

本作は、日本のマーダーミステリー文化において重要な転換点といえる存在です。

従来の“推理するゲーム”という枠を超え、

“物語を共に創る文学的体験”として昇華された点が画期的。

特に原作ファン・映画ファン・文学ファンがボードゲームへ流入したことは、

ボードゲーム業界における新たな層の拡大を示しています。

また、出版社(双葉社)が小説IPを自社でボードゲーム化するという試みは、

“出版と遊びの融合”という新しいビジネスモデルとして注目されています。

マーダーミステリーがもはや一時的なブームではなく、

文化的表現の一形態として定着しつつあることを象徴する作品。

「物語を読む」から「物語を生きる」へ——

この一歩を踏み出したのが、『赤ずきん、舞踏会で死体と出会う。』なのです。

コメント