このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

- グループSNE『死の館に探偵二人』の魅力を完全解説

- 1. 『死の館に探偵二人』とは|発売日・仕様・ゲーム概要

- 2. 15年前の“クリスマス事件”とは?ネタバレなし世界観ガイド

- 3. 6人の登場人物と役割|令嬢・霊媒師・大学院生・ライター・二人の探偵

- 4. GM不要で遊べる!150分の進行方法と遊び方ガイド

- 5. 探偵二人の推理対決|協力か裏切りか?ゲーム構造と駆け引きの魅力

- 6. 初心者でも遊べる?難易度と必要スキルを徹底分析

- 7. 雰囲気を高める演出方法|BGM・照明・読み上げのコツ

- 8. プレイ前に知っておきたい注意点|人数固定・ネタバレ禁止・時間管理

- 9. シリーズ比較:MYSTERY PARTY IN THE BOX作品との違い

- 10. 購入前に知っておきたいポイント|価格・入手方法・再プレイ不可

- 11. 推理を成功させるためのコツ|情報整理・質問力・駆け引き

- 12. 探偵ではない4人の立ち回り|勝敗を左右する“審査員”の役割

- 13. 怖い?怖くない?ホラー要素の強さと心理的負荷

- 14. プレイ後こそ楽しい!アフタートークのすすめ

- 15. 総評|物語・推理・心理戦すべてが高水準の“総合力トップクラス”作品

グループSNE『死の館に探偵二人』の魅力を完全解説

15年前のクリスマス・イブに起きた資産家一家の怪事件。その真相を求めて館を訪れた六人は、謎の“霊”の力によって閉じ込められ、過去の事件を解くことを強制される——。グループSNEの人気シリーズ最新作『死の館に探偵二人』は、探偵が二人存在するという独自構造と、重厚な物語・心理戦・推理要素が巧みに融合した150分間の本格マーダーミステリーだ。6人固定プレイでドラマ性も高く、初心者から上級者まで幅広く楽しめる濃密な体験が味わえる。物語の没入感、緊張感、議論の熱量、その全てが“館ミステリーの新境地”を感じさせる一作となっている。

1. 『死の館に探偵二人』とは|発売日・仕様・ゲーム概要

『死の館に探偵二人』は、グループSNEが展開する人気シリーズ「MYSTERY PARTY IN THE BOX」最新作として2025年12月12日に発売された本格マーダーミステリー作品である。プレイ人数は“ぴったり6人”、プレイ時間は150分、対象年齢は15歳以上。GM(ゲームマスター)不要で進行できるため、6人が集まればすぐに物語へ没入できる点が特徴だ。

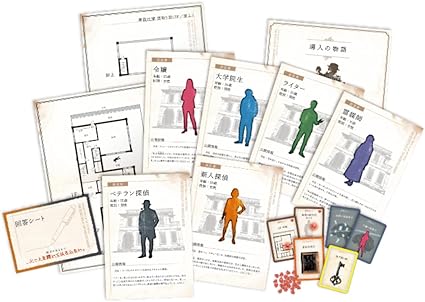

紙素材を中心に構成されたキットBOXには、キャラクターシート、ハンドアウト、証拠資料、進行用フェーズシートなど、シナリオ体験に必要な要素がすべて揃っている。物語は“館モノ”の伝統的なミステリ構造を踏襲しつつ、探偵役が二人存在することで推理と心理戦の両方が濃密に絡み合う仕掛けが施されている。

ゲームデザインを担当するのは人気作家・織守きょうや。物語性の高さと、プレイヤー間のドラマを強調する構成が評価されており、本作も「感情」「推理」「動機」の三要素がバランス良く混ざった高度なプレイ体験を提供する。

2. 15年前の“クリスマス事件”とは?ネタバレなし世界観ガイド

本作の舞台となるのは、15年前のクリスマス・イブに悲劇が起きた資産家の館。そこで夫婦と一人娘が突然死亡し、外傷がなかったことから当時は“ガスによる心中”と判断された。しかし、家宝の宝石が消えていたことや残された痕跡の矛盾から「他殺では?」という噂が絶えず、事件は未解決のままとなっていた。

物語が動き出すのは事件から15年後。閉ざされた館の“見学許可”が下りたことで、六人の男女が現場を訪れる。生き残った令嬢、霊媒師、大学院生、ライター、そして二人の探偵——それぞれ事件に関わる“個人的な理由”と“隠された動機”を持ち、館を訪れた瞬間から緊張が漂う。

物語は、館に棲む“霊”の登場によって一気に加速する。霊の力によって外へ出られなくなった六人は、過去の事件を解くことを強制され、再び館に潜む恐怖と向き合うことになる。本作はホラー要素を付加しつつ、物語性が強く、推理と心理描写が重視された“没入型ミステリー”として設計されている。

3. 6人の登場人物と役割|令嬢・霊媒師・大学院生・ライター・二人の探偵

『死の館に探偵二人』では、プレイヤーは6つのキャラクターのいずれかを担当する。役割は固定で、どれを選んでも物語の核心に踏み込むことができる。

・令嬢(事件唯一の生存者)

15年前の事件で両親を失った人物。事件の鍵を握る重要キャラクターであり、感情のドラマが最も深い。

・霊媒師

“霊が見える”とされる人物。真偽が謎に包まれたまま、他キャラからも疑いの目が向けられる存在。情報の持ち方が独特で、物語の雰囲気を左右する。

・大学院生

事件に強い興味を持つ研究者気質の若者。冷静な分析力を持つが、隠している“個人的理由”が重要なポイントとなる。

・ライター

事件を題材に取材や執筆を行うことに興味を持つ人物。情報収集力は高いが、目的が不透明で他キャラから警戒されがち。

・探偵(2名)

本作最大の特徴。

2人の探偵は互いに競い合う関係であり、同時に事件解決に不可欠な存在。

協力するか、情報を隠して出し抜くかはプレイヤー次第で、ゲームの結末を大きく左右する。

キャラクター間の“思惑の絡み”が濃く、役柄ごとに立場・秘密・動機が丁寧に作られているため、どのキャラを担当しても強い没入感を得られる構成となっている。

4. GM不要で遊べる!150分の進行方法と遊び方ガイド

本作はGM(ゲームマスター)不要で、6人が集まればキットの指示通りに進行できる設計になっている。

プレイは以下のようなフェーズで進む:

1️⃣ 導入フェーズ

各プレイヤーがキャラクターシートを読み込み、過去の事件・現在の目的・秘密を把握する。

2️⃣ 情報探索フェーズ

証拠資料・目撃情報・館に残された手記などを読み進め、少しずつ真相に近づくパート。

3️⃣ 議論フェーズ

プレイヤー同士で情報を共有したり、あえて隠したりしながら議論を進める。時間管理が重要。

4️⃣ 推理フェーズ

それぞれが「真相」「犯人」「動機」を推理し、探偵二人は特に“誰よりも説得力ある推理”を披露する必要がある。

5️⃣ 投票&判定フェーズ

探偵以外の4人が「どちらの探偵が優れていたか」を決める投票を行う。誰が“名探偵”か決まる瞬間である。

150分という長尺ながら、読ませる資料が豊富で退屈しにくく、物語・推理・心理戦が絶妙に混ざり合うテンポ設計がされている。

5. 探偵二人の推理対決|協力か裏切りか?ゲーム構造と駆け引きの魅力

本作最大の特徴は、“探偵が2人いる”という革新的なゲーム構造である。

これにより、通常のマーダーミステリーにはない以下のスリルが生まれる:

-

探偵同士が互いに情報戦を仕掛ける

-

相手より魅力ある推理をしないと名探偵に選ばれない

-

協力し合うか、裏切って出し抜くかの選択が迫られる

-

探偵以外の4人が“審査員”となる構造が心理戦を熱くする

プレイヤーは「犯人を当てる」だけでなく、「どちらの探偵が最も優れた推理をしたか」を判断するという2重構造になっているため、推理合戦と議論が非常に盛り上がる。

また、探偵以外の4人も決して受け身ではなく、

-

どの情報を誰に渡すか

-

どの探偵の推理を後押しするか

-

自分にとって都合の悪い情報をどう扱うか

といった“駆け引きと意図的な情報操作”が求められる。

単なる謎解きではなく、“人間の駆け引き”を楽しむ高度なミステリーとして設計されており、この構造が本作の人気を支える大きな理由となっている。

6. 初心者でも遊べる?難易度と必要スキルを徹底分析

『死の館に探偵二人』は、世界観こそ重厚だが初心者でも十分楽しめるよう設計されている。推理量や資料量は多いものの、物語が丁寧に段階的に進行するため理解しやすく、シナリオに迷うことは少ない。一方でプレイヤー同士の議論や心理戦が重要になるため、会話が苦手な人は少しハードに感じる可能性があるが、キャラクターごとに個性が明記されており、役柄に沿って話せば自然に場が動くようになっている。

難易度は中級者向けだが、犯人当てよりもドラマ体験に重きが置かれているため、推理に自信がなくても楽しめるのが最大の強み。また、探偵二人が主導する形で議論が進むため、初心者が情報整理に苦労してもフォローが入りやすい。総合的に見ると「初マダミスとしても十分に成立する設計」である。

7. 雰囲気を高める演出方法|BGM・照明・読み上げのコツ

本作の魅力は“館に閉じ込められたような空気感”にある。没入感を高めるためには、ちょっとした演出が非常に効果的だ。BGMはピアノやアンビエント系の静かなホラーサウンドが合い、緊張感を保ちながらも過度に怖くならない曲調がおすすめ。YouTubeのフリーBGMで「Mysterious」「Dark ambience」などのタグから選ぶと雰囲気が一変する。

照明は少し落とす程度が良い。暗すぎると資料が読みにくくなるため、暖色系で影ができる程度が最適。導入部分でゆっくりと照明を落とすと、一気に物語に飲み込まれるような感覚が生まれる。

資料の読み上げは淡々と、感情を入れすぎない方がミステリー作品には向いている。しかし霊の登場シーンや緊張感のあるパートは少しテンポを落とすだけで十分演出になる。派手な演出よりも“静かな恐怖”を醸成するのがポイントだ。

8. プレイ前に知っておきたい注意点|人数固定・ネタバレ禁止・時間管理

本作は 必ず6人でプレイする必要がある“人数固定型” であるため、欠席者が出るとゲームが成立しない。参加メンバーを事前に確実に集めることが最重要ポイントとなる。また、マーダーミステリー作品全般に共通するが、ネタバレは絶対禁止。1度内容を知ると二度と初見プレイができないため、参加者全員にルールの共有が必要だ。

もうひとつ重要なのが 150分の時間管理。資料の読み込みや議論に夢中になりすぎると、推理フェーズに到達する前に時間切れとなることがある。進行役(GM不要でも進行補助は可能)を1名決めておくとスムーズだ。

初見プレイを最大限楽しむためには、

-

途中でスマホを触らない

-

食事・飲み物は中断しない

-

話すタイミングを譲り合う

など、細かいマナーも意識すると没入度が飛躍的に高まる。

9. シリーズ比較:MYSTERY PARTY IN THE BOX作品との違い

グループSNEの「MYSTERY PARTY IN THE BOX」シリーズは、少人数から遊べるライト作品から重厚な本格推理まで幅広く存在する。その中で『死の館に探偵二人』は**“物語重視×推理重視×心理戦”が同時に成立する中型〜重量級の作品**に位置付けられる。

シリーズでは珍しい “探偵役が二人存在する”競争構造 が最大の差別化点で、他作品では見られない“対決型の推理体験”が展開される。また、ホラー演出が強めで、館モノのクラシックなミステリと霊的要素の融合が独自性を生み出している。

物語の深さという観点では『誰かが嘘をついている』『悪魔の証明』などと同等レベルの緻密さを持ちつつ、ドラマ性では『ジュエリーショップは謎の中』に近い。シリーズの中でも“総合力が高い1本”として評価されうる作品である。

10. 購入前に知っておきたいポイント|価格・入手方法・再プレイ不可

『死の館に探偵二人』は、2025年12月12日に発売された定価3,960円(税込)のマーダーミステリーキットで、現在はオンライン書店・ショップ・ボードゲーム専門店で購入可能だ。再プレイ不可のため、1グループにつき1回限りしか遊べない点には注意が必要だが、そのぶん“初回プレイの貴重さ”が価値として確立している。

また、グループSNE作品は人気によって品薄になることが多く、初回ロットで入手しておくと安心。遊んだ後は感想戦やアフタートークが盛り上がるので、プレイ後の時間も確保しておくと満足度が高い。

総じて、

-

ミステリーが好き

-

館系ホラーが好き

-

人間関係の心理戦を楽しみたい

-

推理対決の駆け引きが好き

というプレイヤーなら “買って後悔のない一本” と言える。

11. 推理を成功させるためのコツ|情報整理・質問力・駆け引き

『死の館に探偵二人』では、単に証拠を集めるだけでは真相に辿り着けない。情報が各プレイヤーに分散しているため、“誰が何を知っていて、誰が何を隠しているのか” を見抜くことが勝利への近道となる。

最重要なのは 情報整理力。

議論中に飛び交う情報は必ずしも整っておらず、意図的な嘘や曖昧な証言も含まれる。メモを取りながら

-

事実

-

推測

-

他人の主張

を分けて管理することで推理の精度が大きく上がる。

次に 質問力。

相手の矛盾をつく質問、そして“なぜそれを知っているのか”を掘り下げる質問が鍵となる。探偵は特に質問の質が勝敗に直結する。

最後に 駆け引き。

情報の出し方ひとつで場の空気が変わるため、「いつ、どれを公開するか」の判断は慎重に。焦りや隠しすぎは逆効果になることも多い。

12. 探偵ではない4人の立ち回り|勝敗を左右する“審査員”の役割

本作で強調されているのは、探偵2人だけでなく その他4人もゲームの主導権を握っている という点だ。探偵同士の推理対決の勝敗は、この4人の投票によって決まる。

そのため、非探偵側は

-

“誰が説得力のある推理をしたか”

-

“自分の秘密を脅かさない推理はどちらか”

-

“場をより正しい方向へ導いているのはどちらか”

を基準に判断する必要がある。

また、4人はそれぞれ個別の動機や目的、そしてシナリオ上の“重要な鍵となる情報”を持っている場合が多く、探偵への情報提供のタイミングがゲームバランスを大きく左右する。

特に、

-

誰に情報を渡すか

-

どの程度の真実を共有するか

-

誰を支持するか

といった選択が、物語の流れを劇的に変える。

“探偵の支援役”ではなく “物語の共同演出者” であることを理解すると、非探偵側のプレイはよりスリリングで魅力的になる。

13. 怖い?怖くない?ホラー要素の強さと心理的負荷

タイトルや設定からホラー色が強く見えるが、本作は“精神的な緊張感”を重視した演出が中心で、ジャンプスケア(驚かせ要素)はほぼ存在しない。

恐怖の源は、

-

館に閉じ込められている閉塞感

-

霊の存在がもたらす不気味な空気

-

15年前の事件の残酷さ

といった“静かな恐怖”である。

苦手な人でも過度な恐怖体験にはならないため、ホラー耐性が低いプレイヤーでも安心して参加できる。

ただし、心理的な緊張は長時間続くため、“物語に没入しすぎるタイプの人”には強い感情を揺さぶるシーンがある。これは織守きょうや作品ならではの“心を刺す表現”の魅力のひとつと言える。

14. プレイ後こそ楽しい!アフタートークのすすめ

マーダーミステリーの醍醐味は、プレイ終了後の“ネタバレ解禁のアフタートーク”にある。『死の館に探偵二人』では、

-

「なぜその選択をしたのか」

-

「どこで情報を隠したのか」

-

「本当は何を知っていたのか」

-

「あの矛盾は実はこういう理由だった」

など、語り合いたいポイントが非常に多い。

特に本作はキャラクター同士の感情のぶつかり合いや、探偵同士の駆け引きが強く出るため、プレイ後の“答え合わせ”は盛り上がり必至。

アフタートークでは、

-

感情の整理

-

推理の裏側を共有

-

資料の読み直し

などを行うことで、作品の世界観をより深く味わえる。

プレイ時間150分に加えて、アフタートーク30〜60分ほど設定しておくと、満足度が大きく上がる。

15. 総評|物語・推理・心理戦すべてが高水準の“総合力トップクラス”作品

『死の館に探偵二人』は、マーダーミステリー作品として非常にバランス良く設計された一作であり、

-

重厚な物語

-

心理戦の面白さ

-

探偵2人の競争という独自構造

-

館モノのクラシックな雰囲気

-

初心者でも遊びやすい情報設計

といった魅力がすべて高いレベルで融合している。

特に“ドラマ性”と“推理性”が互いを邪魔せず共存しているのは、織守きょうやならではの構築力。プレイヤーそれぞれが物語の中心に立つ体験が作られており、遊び終わった後にも余韻が残る。

6人固定・再プレイ不可という特性上、プレイのハードルはあるが、一度でも遊べれば確実に心に残る“名作クラス” と言える作品である。

コメント