このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

- 【徹底解説】白鷺城 対決の遊び方・ルール・戦略まとめ

- 第1章 静寂の城に再び火花――『白鷺城 対決』とはどんなゲームか

- 第2章 往路と復路が生む二段戦略――新メカニクス「石灯」システムの魅力

- 第3章 2人専用の濃密な駆け引き――配置転換と読み合いがもたらす心理戦

- 第4章 カードと目的システムの奥行き――黄昏と月光が示す勝利条件

- 第5章 静謐の中の戦略劇――2人専用が生む緊張と集中の時間

- 第6章 文化と戦略の融合――白鷺城が示す日本テーマゲームの進化

- 第7章 前作との比較と進化――『白鷺城』シリーズが築いた戦略の系譜

- 第8章 プレイレビュー:実際に遊んで感じた駆け引きと美学

- 第9章 どんな人におすすめ?購入前に知っておきたい適正層

- 第10章 総括:静かなる決闘の芸術、『白鷺城 対決』が残す余韻

【徹底解説】白鷺城 対決の遊び方・ルール・戦略まとめ

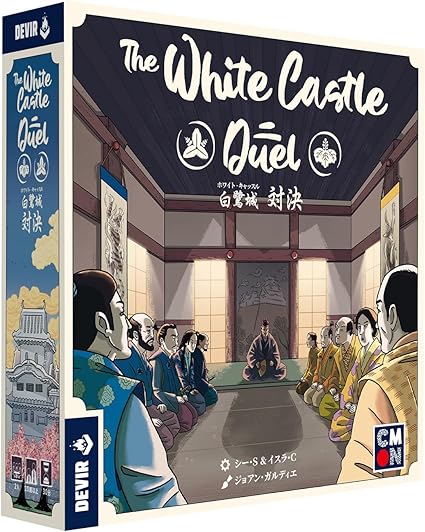

2025年11月25日発売。人気作『白鷺城/ホワイト・キャッスル』の世界を受け継ぎ、

2人専用の知略ゲームとして再構築された『白鷺城 対決』。

姫路城を舞台に、藩同士が静かに火花を散らす。

往路と復路の二段戦略、配置転換タイルによる読み合い、

目的カードがもたらす多層的な戦略。

その静けさの中に、最も深い駆け引きが宿る。

第1章 静寂の城に再び火花――『白鷺城 対決』とはどんなゲームか

2025年11月25日発売の新作ボードゲーム『白鷺城 対決(The White Castle: Duel)』は、

人気作『白鷺城/ホワイト・キャッスル』の世界観を引き継ぎながら、完全独立の2人専用タイトルとして登場しました。

舞台は、戦国時代の姫路城。

南蛮貿易によって力を得た諸藩が、城内で影響力を競い合う――という政治的な構図をベースに、

プレイヤーはそれぞれ“藩主”として城内の支配権をめぐり戦略を練ります。

本作の特徴は、

-

短時間で高密度な戦略性(約30分〜45分)

-

ワーカープレイスメントとアクションプランニングの融合

-

完全非対称の2人用設計による心理的駆け引き

前作『白鷺城』が多人数向けのダイス×ワーカー配置ゲームだったのに対し、

本作ではダイスや橋といった物理的要素を排除。

代わりに「石灯(いしどう)」という新たな配置システムを採用し、静かな読み合いの決闘をテーマにしています。

まさに、“沈黙の中に宿る戦略美”。

表立った派手さはないものの、手番ごとに緊張感が走る、硬派で深みのある設計が光ります。

第2章 往路と復路が生む二段戦略――新メカニクス「石灯」システムの魅力

『白鷺城 対決』最大の特徴が、「往路」と「復路」に分かれる二段構えのアクションシステムです。

往路では、プレイヤーが6つの「石灯(いしどう)」をボードに順番に配置し、

配置先に応じたアクションを即座に実行します。

資源を集めたり、調合カードを獲得したり、キャラクター効果を発動させたりと、

“どう置くか”がゲーム序盤の戦略を大きく左右します。

全ての石灯を置き終えると、次は復路フェーズ。

今度は配置した石灯を回収しながら再びアクションを発動させます。

どこから戻すか、どの順で回収するかによって、得られる資源や得点が大きく変動するのです。

この“行きと帰りのバランス”が、プレイヤーの思考を刺激します。

相手より早く置くか、あえて後手に回るか――。

さらに「石灯カード」を使えば資源量を強化でき、戦略の幅が一気に広がります。

結果として、プレイ中は常に**「次の一手を読まれているかもしれない」という緊張感が漂い、

2人対戦ならではの頭脳戦×心理戦**が展開されます。

第3章 2人専用の濃密な駆け引き――配置転換と読み合いがもたらす心理戦

本作のもう一つの革新が、**「配置転換タイル」**の存在です。

これにより、ボード上のアクション列そのものを並び替え、相手の計算を狂わせることが可能。

例えば、相手が次に行うであろう資源獲得を阻止したり、

自分の強力なカード効果を最大限に活かせるよう盤面を再構築したり――。

この“盤面操作”が、単なるワーカー配置に留まらない、高度な読み合い要素を生み出しています。

『白鷺城 対決』は、カードやタイルの選択がシンプルでありながら、

その一手の影響が極めて大きく、手番ごとに緊張と静寂が交錯する設計です。

相手の手を読むこと、そして自分の戦略を悟らせないことが勝敗のカギ。

また、資源の種類(石・貝・穀物など)ごとに異なる得点効率が設定されており、

「どの資源を重視するか」でもスタイルが変化します。

つまり、本作は短時間で深いリプレイ性を持つ、“静の心理戦ボードゲーム”なのです。

「大人数で賑やかに」ではなく、「2人で静かに火花を散らす」。

『白鷺城 対決』は、まさに**“戦略家2人のための舞台”**といえるでしょう。

第4章 カードと目的システムの奥行き――黄昏と月光が示す勝利条件

『白鷺城 対決』のもう一つの大きな魅力は、

ゲーム展開に深みを与える目的カードと調合カードの組み合わせシステムです。

まず注目すべきは、2種類の目的カード――「黄昏の目的」と「月光の目的」。

それぞれがプレイヤーに異なる方向性の勝利条件を与え、戦略の軸を決定づけます。

黄昏は「資源の蓄積」「行動効率」を重視する経済型の目標、

月光は「特定カードの連携」「条件達成」を重視するコンボ型の目標となっており、

どちらを取るかでゲームのリズムがまるで変わります。

さらに、「調合カード」によってプレイヤーは自分の行動エンジンを構築可能。

これらのカードは単なる得点源ではなく、

資源生産・行動補助・一時的な特殊効果などをもたらす、戦略的スパイスのような存在です。

目的カードと調合カードの組み合わせは、

まさに“和のボードゲームにおける欧州的構築要素”の融合。

毎回異なるカードの並びと手札配分が、ゲームにリプレイ性と再現性のない展開をもたらします。

このカード要素があることで、『白鷺城 対決』は単なる配置ゲームではなく、

「一局ごとに異なる物語を紡ぐ知略戦」として完成しています。

第5章 静謐の中の戦略劇――2人専用が生む緊張と集中の時間

本作の真価は、やはり「2人専用」という設計思想にあります。

一般的なワーカープレイスメントゲームは3人以上を想定して作られていますが、

本作は徹底的に2人の心理的駆け引きにフォーカスしています。

「どこに置くか」「どこから戻すか」「何を先に奪うか」――

この3つの判断軸が常に交錯し、相手の思考を読み切る緊張感が続きます。

石灯を配置する一手一手が、“対話”のようであり、“決闘”でもある。

特に印象的なのは、ゲーム全体を支配する**“静けさ”**です。

派手な演出やランダム要素がない分、

盤上の1枚のタイルが持つ意味が、異常なほどに重く感じられます。

ダイスの運や外的要因がほとんど介入しないため、

「戦略の読み」「相手の思考パターンの推測」「リスク管理能力」が試される構造。

そのため、勝敗がついた時の納得感と満足度が極めて高いのです。

この緻密な緊張感が、**“2人用ボードゲームの理想形”**と評価される所以です。

『白鷺城 対決』は、時間の経過を忘れるほど集中できる稀有なタイトルといえるでしょう。

第6章 文化と戦略の融合――白鷺城が示す日本テーマゲームの進化

『白鷺城 対決』が他のボードゲームと一線を画すのは、

テーマ性とメカニクスの調和にあります。

舞台である姫路城(通称:白鷺城)は、日本の歴史的・文化的象徴。

その美しい城郭を背景に、政治闘争という抽象的なテーマを

戦略システムとして見事に“ゲーム言語”へと落とし込んでいます。

西洋デザインの合理性と、

日本的な「静」「間」「対話」の精神が融合したこの作品は、

まさに国際的な和風ユーロゲームの完成形とも言えるでしょう。

デザイン面でも、木製トークンや和紙風カードアートが雰囲気を引き立て、

「視覚的没入感」と「プレイ中の精神的集中」を同時に演出します。

これにより、単なる勝負の場ではなく、**“戦略という芸術”**を体験できるのです。

『白鷺城 対決』は、日本発ボードゲームの新しい方向性を提示しています。

それは、単なる“和風テーマ”ではなく、

“日本的思考法をデザインに昇華した作品”として、

世界市場に通じる完成度を持つ一作です。

第7章 前作との比較と進化――『白鷺城』シリーズが築いた戦略の系譜

『白鷺城 対決』は、名作『白鷺城/ホワイト・キャッスル』の流れを汲みながらも、

まったく異なる方向へ進化を遂げた作品です。

前作『白鷺城』は、ダイスと橋を使ったマルチプレイのリソースマネジメントが特徴でした。

複数人での駆け引きや手番順の最適化など、いわば「宏観的な戦略」が楽しめる構成。

一方で本作『白鷺城 対決』は、二人の戦略家による“対話的な戦い”。

派手なリソース競争よりも、相手の思考の裏を読み、

たった1枚のカード・1つの石灯の差で勝負が決まるような、精密で繊細な戦略性が重視されています。

前作にあった「橋」や「ダイス」は登場せず、

その代わりに「往路と復路」「配置転換タイル」「目的カード」という、

より抽象的かつ心理的なシステムが導入されました。

結果、プレイ感覚はより静かに、そして深く。

本作は『白鷺城』の“喧騒の戦略”から、“静寂の戦略”への進化と言えるでしょう。

第8章 プレイレビュー:実際に遊んで感じた駆け引きと美学

実際に『白鷺城 対決』をプレイして感じたのは、

“わずかな選択がゲーム全体を支配する”という驚くほどの精密設計です。

最初の数ターンでは、資源を集めたり、カードを整えるなど静かな展開が続きます。

しかし、中盤に差し掛かると、

「どこに石灯を置くか」「どこから回収するか」という二重の思考が交錯。

一手の遅れ、一瞬の判断ミスが、致命的な差となって現れます。

この張り詰めた感覚は、将棋や囲碁のような思考の美学に近いものがあります。

そして終盤――。

相手の目的カードを読んで、それを阻止する一手を打てた瞬間の快感。

「勝った」というより、「読み勝った」と言いたくなる、知略の勝利。

まさにこの作品は、“戦う”というより**“読み合う”ボードゲーム**なのです。

また、プレイ後に必ず訪れる静かな余韻も印象的です。

勝者も敗者も、無言で盤面を見つめてしまう。

その沈黙の中に、ゲームの完成度が語られています。

第9章 どんな人におすすめ?購入前に知っておきたい適正層

『白鷺城 対決』は、単なる2人用ゲームではなく、

「思考と構築を楽しむタイプのゲーマー」にこそ刺さる設計です。

おすすめできる層を具体的に挙げると:

-

🧩 中〜上級者ゲーマー

→ 資源バランスや行動順の最適化を楽しみたい層に最適。 -

🧠 戦略性・心理戦を重視するプレイヤー

→ ワーカー配置系が好き、相手の手を読むゲームが得意な人向け。 -

🎎 和風テーマや静かな対戦を好む層

→ 戦国・城・政治など、雰囲気重視のプレイヤーにも響くデザイン。

逆に、「サイコロやランダム性で盛り上がりたい」「軽いノリで遊びたい」タイプにはやや硬派に感じられるかもしれません。

ただし、プレイ時間は約30〜45分と短く、

インスト(ルール説明)さえ済めばテンポよく進むため、

「2人で遊ぶ定番ボードゲーム」として長く愛用できる一本です。

特に、『ティトゥム(Teotihuacan)』や『ツォルキン』などユーロ系ゲームが好きな方には、

確実に満足度の高い作品になるでしょう。

第10章 総括:静かなる決闘の芸術、『白鷺城 対決』が残す余韻

『白鷺城 対決』は、まさに「静寂の中に燃える戦略」を描いた傑作です。

ルールは簡潔ながら、その背後には緻密なバランスと心理的読み合いが潜んでおり、

プレイヤーはまるで将棋のように“数手先”を見通す力を試されます。

カード・タイル・アクションのすべてが、

「どの順に、どのように実行するか」で結果が劇的に変わるため、

何度遊んでも異なる展開と発見があるのが魅力。

また、姫路城というモチーフが持つ「美しさ」と「権力の象徴」という二面性を、

ゲームの構造そのものに落とし込んでいる点も見事です。

『白鷺城 対決』は、派手さよりも思考の深さと静謐な緊張感を重視した2人用ボードゲーム。

まさに“語らない美学”を感じさせる、知的で優雅な決闘体験です。

静かに、確実に相手を追い詰める――。

それは、言葉を超えた戦略の芸術。

このゲームを終えたあと、あなたの中に残るのは勝敗ではなく、静かな満足感でしょう。

コメント