このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

- 色と電車の魅力が一度に学べる、透明カードを使った知育×鉄道コラボの新感覚パズルゲーム

- 1. 製品概要と発売情報(2025/12/19)

- 2. JR東日本版ならではの特徴とは?

- 3. どんなゲーム?一言でわかるコンセプト解説

- 4. 色を重ねて作る“透明カードシステム”の魅力

- 5. PETカードの素材・耐久・視認性レビュー

- 6. お題カード(新幹線・電車)の一覧と特徴分析

- 7. 代表車両の色再現難易度ランキング

- 8. 電車カラーリングの再現性(実車比較)

- 9. JR東日本の車両デザインが採用された理由

- 10. 鉄道ファンから見た価値・コレクション性

- 11. 遊び方(基本ルール)初心者向け解説

- 12. 2つのゲームモード(色再現/順番当て)詳細ガイド

- 13. 5歳〜大人まで楽しめるルール難易度調整

- 14. 1人でも遊べるソロプレイの楽しみ方

- 15. 家族・保育園・教育現場での活用方法

- ⭐ まとめ

色と電車の魅力が一度に学べる、透明カードを使った知育×鉄道コラボの新感覚パズルゲーム

透明な色カードを重ねて電車の色を作る「重ねて色をつくるゲーム JR東日本版」は、色の三原色(CMYK)を直感的に学べる知育性と、JR東日本の実在車両をモチーフにしたワクワク感が融合した新感覚パズルゲームです。お題カードには新幹線や人気路線の電車が登場し、子どもはもちろん鉄道ファンの大人も夢中になる魅力が満載。遊び方はシンプルですが、色の濃淡や組み合わせ次第で難易度が変化するため、年齢を問わず長く楽しめます。教育現場や家庭学習でも活用しやすく、色彩感覚・観察力・思考力を自然に育てられる知育ゲームとしてもおすすめの一品です。

1. 製品概要と発売情報(2025/12/19)

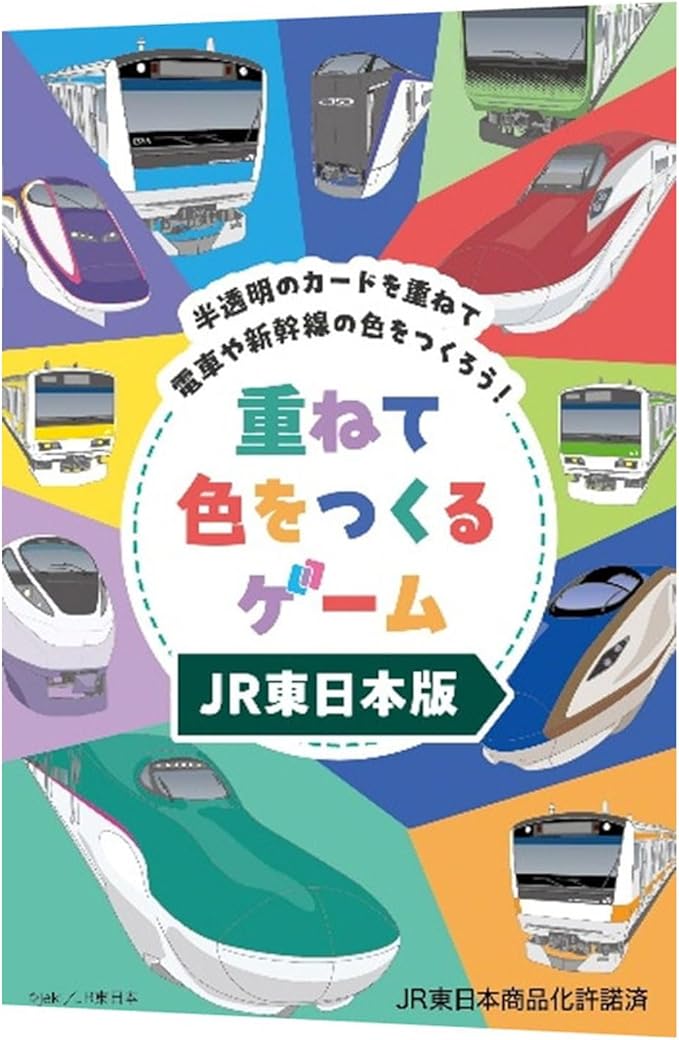

「重ねて色をつくるゲーム JR東日本版」は、2025年12月19日に発売された、透明カードを重ねて色を再現する人気知育ゲームの特別版です。本作はJR東日本とコラボしており、お題カードが “新幹線” や “電車” の実際のカラーリングに刷新されているのが最大の特徴です。プレイ人数は1〜6人、対象年齢は4歳以上、プレイ時間は5〜20分と非常に遊びやすく、家族からボードゲーム初心者まで幅広く楽しめます。コンパクトなサイズで持ち運びやすく、知育・電車好き・色彩遊びなど多様な要素が融合した、教育性と娯楽性を兼ね備えたゲームです。

2. JR東日本版ならではの特徴とは?

本作の魅力は、JR東日本の人気車両のカラーリングを「色の三原色+濃淡」で再現するという、他にない体験ができる点です。E5系・E6系といった新幹線をはじめ、山手線や中央線など、日常で目にする電車が多数登場します。単に色を当てるのではなく“どの透明色を重ねれば、実際の電車色に近づくのか”を考えるプロセスが非常に面白く、鉄道ファンにも強く刺さります。子どもにとっては「いつも見ている電車の色」を自分で作る体験となり、大人にとっては「実際のデザイン再現」という趣味性が生まれます。教育×鉄道×遊びが高レベルで融合したコラボ商品です。

3. どんなゲーム?一言でわかるコンセプト解説

このゲームは、「透明な色カードを重ねて、指定された電車の色を再現する色彩パズル」です。7種類の透明カラー(CMYK+濃淡)が用意されており、それらを組み合わせることで、印刷物の仕組みと同じ原理で複雑な色を作り出します。仕組みはシンプルながら、色の混ざり方や濃さによって結果が大きく変わるため、子どもは直感的に、大人は理論的に楽しめる奥深いゲーム性が魅力です。

4. 色を重ねて作る“透明カードシステム”の魅力

本作の色カードは透明PET素材で作られており、重ねるほど色の濃さやトーンが変化します。シアン×イエロー=グリーン、マゼンタ×イエロー=オレンジなど、まるで実験のように目の前で色が変わる体験は、他のボードゲームでは味わえません。また、濃いverと薄いverの2種類があることで表現できる色数が大幅に広がり、JR東日本の繊細な車両カラーにも対応できるよう設計されています。透明素材のため視覚的に美しく、遊びながら自然と“色の仕組み”が理解できる点も高く評価されています。

5. PETカードの素材・耐久・視認性レビュー

透明PETカードは、紙カードと比べて耐久性が高く、長期間使用しても折れや破れが出にくいのが特徴です。程よい硬さとしなやかさを兼ね備え、重ねた際の密着度も良好で、色の変化がはっきり見える視認性の高さがポイント。また、子どもが扱いやすいサイズ感で、指紋が付きやすいものの、布で軽く拭くだけで元に戻るメンテナンスのしやすさも魅力です。透明素材ならではの光の透け感が“色を混ぜる楽しさ”をより鮮明にし、見た目の美しさもゲーム体験を引き上げています。

6. お題カード(新幹線・電車)の一覧と特徴分析

JR東日本版では、お題カードが実在する新幹線や電車のデザインを再現しており、鉄道ファンにはたまらないラインナップになっています。E5系・E6系・E7系を代表とする新幹線シリーズに加え、山手線、中央線、京浜東北線など、日常で目にする都市交通の車両も収録。各カードには車両の基調色・帯色がしっかり描かれ、色の配置や比率もリアルに再現されています。そのため、色を作る際には“どの色がメインで、どの色がアクセントなのか”を観察する必要があり、視覚的な観察力と色彩判断力が問われるデザインになっています。車両ごとの難易度差も大きく、遊ぶほど奥深いラインナップです。

7. 代表車両の色再現難易度ランキング

電車のカラーリングは見た目以上に複雑で、単純な一色ではなく「複数の色の重なり」で構成されています。本作では、透明色カードの組み合わせによってその複雑さがゲーム性に直結します。たとえば、E5系の緑+ピンク帯の組み合わせは、緑の再現段階でシアンとイエローの配合比が難しく難度が高め。一方、山手線の黄緑は比較的再現しやすく初心者向けです。E6系の赤やE7系の青は濃淡の調整が鍵となり、大人でも悩む精密さ。こうした難易度の違いがゲームをより立体的にし、気軽に遊ぶだけでなく“挑戦したくなるお題”としても高い魅力を放っています。

8. 電車カラーリングの再現性(実車比較)

このゲームの面白さは、単に色を混ぜるだけでなく「実車と比べてどれだけ近い色を作れるか」というリアルさに挑戦できる点にあります。JR東日本の電車は、特有のニュアンスカラーが多く、濃淡や色味の微調整が不可欠です。透明カードを重ねると、色の重なりが透過光として変化し、印刷と同様のCMYKモデルで色の再現が可能になります。そのため、鉄道のデザイン好きの大人からは「実車の色味の再現度が高くて面白い」という声も多いジャンルです。単なる知育玩具に留まらず、鉄道カラーリングの奥深さを体験できる“半実験的なパズル”としての魅力も持ち合わせています。

9. JR東日本の車両デザインが採用された理由

JR東日本とコラボした理由は、“子どもから大人まで親しみやすいデザイン”という点が大きいと考えられます。日本の鉄道は世界的にもデザインが優れており、特にJR東日本の車両は色彩の特徴が明確で、色を学ぶ題材として最適。また、子どもは電車が大好きな傾向が強く、知育ゲームとしての導入ハードルが低くなります。さらに、普段見慣れた車両の色を「どうやって作るのか?」が学習につながり、日常生活と教育がリンクする優秀な教材にもなります。結果的に、遊び・学び・鉄道趣味の3軸を同時に満たす、非常に相性の良いコラボレーションと言えるでしょう。

10. 鉄道ファンから見た価値・コレクション性

JR東日本版は、鉄道ファンにとっても“ただの知育ゲームではない”特別な価値があります。まず、お題カードの車両デザインがコレクション性を持ち、電車グッズとして完成度が高い点が挙げられます。遊ばずとも眺めて楽しめるデザインで、電車好きの子どものプレゼントにも最適。また、色の再現という視点で車両を見ることで、鉄道デザインの奥深さに気づくという体験が得られます。さらに、電車模型や図鑑では味わえない「自分の手で色を作る」という能動的な学びが得られるため、非常に新鮮な“鉄道×色彩”の体験ができる点も魅力。鉄道ファンと知育層の橋渡しをする稀有な商品です。

11. 遊び方(基本ルール)初心者向け解説

「重ねて色をつくるゲーム JR東日本版」は、4歳から楽しめるほどルールがシンプルです。プレイヤーは、お題カードに描かれた電車の色を見て、その色を透明の色カードを重ねて再現します。手札からカードを選び、どの色をどの順番で重ねれば近い色になるかを試行錯誤しながら組み合わせていくのが基本の流れ。色を重ねると濃くなり、異なる色を重ねると別の色に変化するため、子どもでも直感的に遊べます。順番に手番を行って正解カードと見比べ、一番近い色を作れた人が勝ちとなるわかりやすいルール設計で、小さな子どもでもすぐにゲームに参加できるのが魅力です。

12. 2つのゲームモード(色再現/順番当て)詳細ガイド

本作には「色を再現するモード」と「重ねた順番を当てるモード」の2種類の遊び方があります。

①色再現モード(基本)

お題カードの電車カラーを見て、透明カードを重ねてその色を再現する最もスタンダードな遊び方です。色の濃淡や組み合わせを試すことで自然と色彩感覚が育ちます。

②順番当てモード(応用)

出題者が複数枚の透明カードを重ねて“完成した色”だけを提示し、他のプレイヤーが「どの色をどの順番で重ねたか?」を推理します。色の知識だけではなく、観察力・推理力・記憶力も必要となり、大人でも唸る奥深いモードです。

この2モードがあることで、長く遊べ、繰り返し遊んでも飽きにくい構造になっています。

13. 5歳〜大人まで楽しめるルール難易度調整

本作の優秀な点は、年齢によって自然と難易度が変わる柔軟性です。

幼児(4〜6歳):薄い色カードを中心に使い、単純な色合わせから始めることで“色の変化”だけを楽しめる。

小学生(7〜12歳):濃淡や複数枚の重ね合わせに挑戦し、正解に近づける色作りを楽しめる。

大人:細かな色のニュアンス比較や順番当てモードで勝負すると非常に奥深く、思考ゲームとして成立。

プレイ人数や年齢に合わせてルールのハードルを自在に変えられるため、家族全員が同じゲームで楽しめる希少な知育ボードゲームとなっています。

14. 1人でも遊べるソロプレイの楽しみ方

1人で楽しめる点も、このゲームの大きな強みです。

ソロプレイでは、お題カードをランダムに1枚引き、自分だけでその色を作り上げる「色調整チャレンジ」が可能です。正解カードを見ずに、自分の感覚だけで再現してみて、最後に答え合わせするというプレイは非常に満足度が高く、子どもは達成感、大人は研究のような楽しさを味わえます。また、時間を計って“最短でどれだけ正解に近づけるか”を競うことで、集中力ゲームとしても成立。空いた時間に手軽に遊べて、学びにもつながる万能な知育ゲームとなっています。

15. 家族・保育園・教育現場での活用方法

色を扱うこのゲームは、家庭用だけでなく、幼稚園や保育園、学童など教育機関でも非常に活用しやすい教材です。透明カードを重ねて変化する色は視覚的な刺激が強く、子どもたちが自然に「もっとやりたい」と思える仕組みになっています。お題カードに電車が描かれていることで、鉄道に興味のある子はもちろん、色に興味が薄い子でも参加しやすい点がメリット。また、グループで協力して色を作る活動はコミュニケーション力や観察力の向上につながり、STEAM教育(特にArtとScience領域)にも非常にマッチします。家庭学習でも学校教育でも使える万能教材と言えるでしょう。

⭐ まとめ

「重ねて色をつくるゲーム JR東日本版」は、透明カードを重ねて色を作るという独自の仕組みと、JR東日本の実在車両をモチーフにしたお題カードが融合した、知育にも遊びにも優れたボードゲームです。色の三原色(CMYK)を実際に重ねて試しながら、子どもは直感的に、大人は理論的に楽しめる奥深さがあり、年齢問わず長く遊べます。

電車の色を自分の手で再現する体験は鉄道ファンにも魅力的で、教育機関や家庭学習、親子のコミュニケーションにも最適です。シンプルなのに工夫次第で難易度が変わるため、1人でもみんなでも遊べ、繰り返し遊んでも飽きません。

色の仕組みを“遊びながら学べる”唯一無二のゲームとして、家族・教育者・鉄道好きに強くおすすめできる1本です。

コメント