このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

- 「25分で築く、あなたの文明史。」 世界の七不思議が、ダイスとペンで新たに蘇る

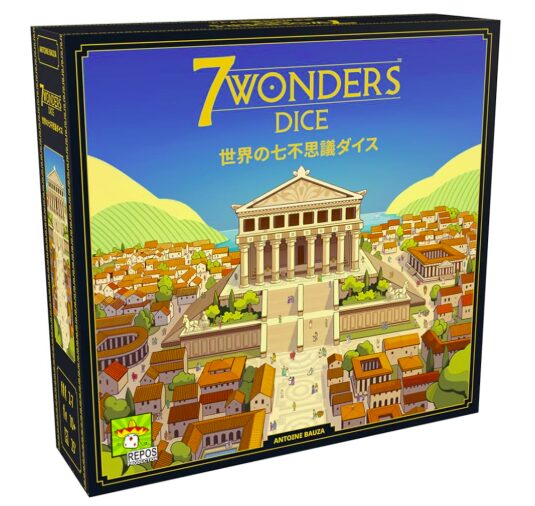

- 1. はじめに — 世界の七不思議ダイスとは

- 2. ゲーム概要と基本データ

- 3. コンポーネント構成と質感レビュー

- 4. 世界観とテーマ性 — 七不思議の再構築

- 5. ゲームの目的と勝利条件

- 6. ゲームの進行とターン構造

- 7. 各フェイズ詳細:行動と記入ルール

- 8. 建築システムと不思議(ワンダー)の完成条件

- 9. ダイスの構造分析

- 10. 得点構造とバランス分析

- 11. プレイヤー間インタラクションの仕組み

- 12. リソース管理と最適化思考

- 13. 戦略の基本:序盤〜終盤の流れ

- 14. 戦略応用:文明タイプ別プレイスタイル

- 15. ソロプレイモードの可否と代替案

- 16. 多人数プレイ時の戦略変化

- 17. 他シリーズとの比較(カード版・デュエル版との違い)

- 18. コンポーネント品質とアートワークの評価

- 19. プレイ感想・レビュー総括(国内外)

- 20. まとめ — 文明を“描くように築く”新時代の七不思議

「25分で築く、あなたの文明史。」 世界の七不思議が、ダイスとペンで新たに蘇る

文明発展ゲームの金字塔『世界の七不思議』が、ついに“ダイス版”として登場。

『世界の七不思議ダイス(7 Wonders Dice)』は、カードドラフトを排し、

共通プールからのダイス選択と紙ペン記入で文明を築く新感覚ボードゲームです。

デザイナーはオリジナル版と同じアントワーヌ・ボザ。

短時間ながらも深い戦略性を持ち、家族・初心者から上級者まで幅広く楽しめます。

美しいアートとテンポの良さ、そして“自分の都市を描く”快感が融合した、

2025年注目のホビージャパン新作を完全ガイドします。

1. はじめに — 世界の七不思議ダイスとは

『世界の七不思議ダイス(7 Wonders Dice)』は、ボードゲームの金字塔「世界の七不思議(7 Wonders)」シリーズから誕生した最新スピンオフ作品です。

カードを使って文明を築く従来のシステムを、ダイスと紙ペン形式に再構築。

プレイヤーは古代都市の支配者として、限られたダイス目から最適な資源や科学、軍事力を選び、繁栄へと導きます。

オリジナル版を手がけた天才デザイナー アントワーヌ・ボザ(Antoine Bauza) 自らが監修しており、

約25分で完結するテンポ感と、七不思議らしい「文明の成長を感じる達成感」を見事に両立。

カードゲーム版よりも軽快で、家族や初心者でも遊びやすく、

同時進行の設計によりプレイ中の待ち時間が一切ないのが最大の特徴です。

2025年10月31日にホビージャパンより日本語版が正式発売予定。

シリーズのファンだけでなく、文明系・紙ペンゲーム好きにも注目のタイトルです。

2. ゲーム概要と基本データ

『世界の七不思議ダイス』は、2〜7人で遊べる文明発展型ダイスゲーム。

1プレイの所要時間は約25分と短く、ダウンタイムがほとんどありません。

対象年齢は10歳以上で、ファミリーからボードゲーマーまで幅広く楽しめる設計です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| タイトル | 世界の七不思議ダイス(7 Wonders Dice) |

| デザイナー | アントワーヌ・ボザ(Antoine Bauza) |

| アートワーク | アグネス・リポーシュ(Agnès Ripoche) |

| プレイ人数 | 2〜7人 |

| プレイ時間 | 約25分 |

| 対象年齢 | 10歳以上 |

| 発売日 | 2025年10月31日(ホビージャパン) |

| 希望価格 | 5,500円(税込)前後 |

| ジャンル | ダイス/紙ペン/文明構築 |

| 材質 | 紙、プラスチック |

世界の七不思議シリーズとしては、カード版、デュエル版に続く第三のシステムにあたります。

カードドラフトを廃し、共通のダイスプールを利用することで、より直感的で軽やかなプレイ感を実現。

「短時間で七不思議を築く」という、これまでにない文明体験が楽しめます。

3. コンポーネント構成と質感レビュー

ホビージャパン製の日本語版は、品質とデザインの完成度が非常に高く、

アートボードの手触りやダイスの造形にも“豪華さ”が漂います。

セット内容一覧

-

ダイス ×10個(各種リソース/シンボル入り)

-

都市ボード ×7枚(各都市ごとに異なる構成)

-

筆記用具 ×7本(消去可能タイプ)

-

個人布シート ×7枚(リプレイ対応)

-

小箱(広場)×1

-

得点記録ボード ×1

-

プレイヤーエイド ×3枚

-

ルールブック ×1冊

注目ポイント:

-

🎲 ダイス は各色で役割が異なり、リソース・科学・軍事・黄金などが刻まれています。

-

🏛️ 都市ボード は厚紙仕様で、アートがそれぞれ異なる(バビロン・ロドスなど)。

-

✏️ 筆記具&布 により、紙を無駄にせずリプレイ可能。

-

🪶 アートワーク は柔らかい筆致で、古代文明の荘厳さを軽快なトーンで再現。

開封した瞬間に“ワクワクする完成度”があり、

ボードゲーマー目線でも満足度の高い構成。

収納性も良く、外箱225mm角サイズは棚に収まりやすい設計です。

4. 世界観とテーマ性 — 七不思議の再構築

「七不思議」シリーズの根幹テーマである「文明の発展」はそのままに、

本作では“サイコロ”という偶然の神に委ねられた文明史が描かれます。

各プレイヤーは古代都市(例:バビロン、アレクサンドリア、ハリカルナッソスなど)の指導者となり、

ダイスの出目をもとに建築・科学・軍事・商業を発展させていきます。

ゲーム中に建設される「不思議(ワンダー)」は、

都市の象徴でありながら勝利点の鍵でもあり、戦略性とロマンを両立する要素です。

特筆すべきは、テーマの抽象化とテンポの融合。

従来のカード版が“文明の流れを細かく管理する作品”だったのに対し、

ダイス版では「文明の軌跡を25分で描く」ような軽快さがあります。

古代の建築・科学・商業の栄光を感じつつ、

プレイヤーがそれぞれの美しい都市を自らの手で作り上げる感覚は、

“遊ぶ絵巻物”ともいえる体験です。

5. ゲームの目的と勝利条件

『世界の七不思議ダイス』の目的は、

限られたターンの中で自分の都市を発展させ、最も多くの勝利点を獲得することです。

プレイヤーはターンごとに、共通プールからダイスを1つ選び、

その結果を自分の都市ボードに記入していきます。

ダイスの出目によって得られるリソースは以下の4系統。

| シンボル | 意味 | 効果 |

|---|---|---|

| 🏗️ 建築 | 建物・ワンダーの建設 | 恒久的な得点・効果発動 |

| ⚙️ 科学 | 科学技術の発展 | 連鎖的ボーナス/累積得点 |

| ⚔️ 軍事 | 戦力増強 | 隣接都市との競争・勝利点獲得 |

| 💰 商業 | 黄金/資源 | 建設・交換・柔軟な得点補助 |

これらをうまく組み合わせ、効率的に発展を進めていくのが勝利への鍵です。

ゲーム終了時、

-

建築物の完成

-

科学シンボルの組み合わせ

-

軍事対決の勝利

-

ワンダー建設の達成

などから総合スコアを算出。

最も得点を稼いだ文明が、“歴史に名を残す七不思議の都市”として勝者となります。

6. ゲームの進行とターン構造

『世界の七不思議ダイス』のプレイは、複数のターン(時代)を通じて進行します。

各ターンでは、プレイヤー全員が同時に行動を選択し、自分の都市を発展させていきます。

基本の流れは次の4段階:

-

ダイス選択フェイズ — 共通プールから1個を選ぶ。

-

記入フェイズ — 自分の都市ボードに対応するシンボルを書き込む。

-

効果解決フェイズ — ボーナスや連鎖効果を発動。

-

ターン終了・補充フェイズ — 次ターンのためにプールを更新。

全員同時にアクションを行うため、待ち時間が一切なく、

どんな人数でもテンポ良くプレイが進行します。

各ターンで得られるリソースや行動は“積み重ね”ではなく、都度記録していく紙ペン方式。

そのため、毎ターンが小さな意思決定の連続でありながら、ゲーム全体を通して文明の発展を感じられる構造になっています。

7. 各フェイズ詳細:行動と記入ルール

『世界の七不思議ダイス』の面白さは、

各フェイズが短いのに「選択の重み」がきちんと設計されている点にあります。

① ダイス選択フェイズ

共通プールには複数のダイスがあり、プレイヤーは順番に、もしくは同時に1つを選択します。

出目の内容によって、どのリソースを獲得するかが決まります。

・科学シンボル → 技術トラックを進める

・建築 → ワンダーまたは建物を建設

・軍事 → 隣接都市との戦闘準備

・商業 → 黄金・汎用リソースの獲得

② 記入フェイズ

ダイスの出目を確認したら、都市ボードの該当する場所にアイコンを書き込みます。

書き込み式のため、視覚的に「自分の文明が拡大していく」感覚を体験できます。

③ 効果解決フェイズ

特定のマスを埋めたことで発動するボーナス効果を処理します。

このフェイズは非常に重要で、うまく連鎖を組めると1手で複数の得点源が動くことも。

④ ターン終了・補充フェイズ

全員が行動を終えたら、使用済みダイスを回収し、プールをリセット。

全プレイヤーが新たな選択肢を得た状態で次ターンへ進みます。

この4フェイズのテンポが絶妙で、ゲーム全体が25分前後で自然に完結するのです。

8. 建築システムと不思議(ワンダー)の完成条件

本作最大の見せ場が「ワンダー建設」です。

この要素が単なる得点源に留まらず、戦略と演出の中心となっています。

各都市ボードには、その文明を象徴する“七不思議”が存在します。

例えば:

-

バビロン:科学強化+連鎖ボーナス

-

アレクサンドリア:商業と黄金生産効率アップ

-

ハリカルナッソス:建築系の得点増加

プレイヤーは、一定数の建築マスを埋めることでワンダーの一部を完成させ、

段階的にボーナス効果を得ます。

最終段階でワンダーが完成すると、

固定得点+特殊能力(ボーナス行動・再ロール権など) が発動。

これにより、単なる点取りではなく、

「どの順番で建てるか」「どの効果を優先するか」が非常に重要な戦略要素となります。

また、ワンダーを早く完成させすぎると他の分野が遅れ、

遅すぎると得点が間に合わない——このバランスの妙がゲームを奥深くしています。

9. ダイスの構造分析

『世界の七不思議ダイス』のダイスは、単なるランダム装置ではありません。

各ダイスは、文明の要素を表す“分野別構成”になっています。

例:

| ダイス色 | 主な出目 | 傾向 | リスク |

|---|---|---|---|

| 青ダイス | 科学・商業 | 中盤以降の得点加速 | 連鎖が噛まないと低得点 |

| 赤ダイス | 軍事・建築 | 攻撃的プレイ向け | 他者依存が高い |

| 黄ダイス | 黄金・万能リソース | 初心者向けの安定性 | 得点効率は低い |

| 緑ダイス | 科学+建築複合 | 高度な連鎖型 | 計画力が必要 |

各出目はリソース単体ではなく、連鎖や相互補完で本領発揮します。

特に、科学(⚙️)系は後半の得点源に直結するため、序盤からある程度意識的に集める必要があります。

一方、軍事(⚔️)や黄金(💰)は即効性が高く、短期的なリードを取るのに適しています。

このように、ダイス結果は“偶然と必然の融合”。

その時々で最善を選ぶ判断力が、プレイヤーの文明を左右します。

10. 得点構造とバランス分析

得点源は主に以下の5種類に分かれます。

-

建築物の完成得点 — 都市ボード上の特定ラインを埋めることで加点

-

ワンダー完成ボーナス — 段階的に得点+特殊効果

-

科学シンボルの組み合わせ — 連鎖数に応じた倍加得点

-

軍事対決勝利 — 隣接都市との比較勝利で得点獲得

-

黄金資源による最終換算 — 余剰リソースの換金スコア

この配点構造が優れているのは、

どの戦略を選んでも勝ち筋があるように設計されている点です。

例えば:

-

科学特化型は「コンボ連鎖+高得点」狙い。

-

軍事特化型は「早期リード+他者牽制」重視。

-

商業型は「柔軟な対応+安定得点」型。

一方、プレイヤー間の点差は平均して10〜15点前後と接戦になりやすく、

短時間ゲームとしてのバランスが極めて良好です。

また、最終スコアを単なる合計値ではなく、文明の美しさとして可視化できる点も秀逸。

終了時に自分のボードを眺めると、

まるで自分の手で“小さな七不思議”を描き上げたような満足感が残ります。

11. プレイヤー間インタラクションの仕組み

『世界の七不思議ダイス』は、いわゆる“ソロゲー感”の強い紙ペンゲームとは一線を画します。

その理由は、プレイヤー間の**都市間インタラクション(相互作用)**が明確に存在するためです。

各プレイヤーは自分の都市の右隣・左隣とだけ軍事的・商業的な比較を行い、

その結果によって追加得点またはペナルティが発生します。

軍事(⚔️)分野では、隣国よりも高い戦力を持っていれば勝利点を得られ、

逆に負ければマイナス点。

このため、「相手の発展を無視すると損をする」という心理的牽制が常に働きます。

また、商業(💰)トラックでは、他都市とのリソース交換や相対的な黄金価値が影響する設計。

単なる自己完結ではなく、“他人の行動を読んで最適化する”思考が求められます。

つまり本作は、

“文明は孤立しては栄えない”

というテーマを、メカニクスそのものに落とし込んでいるのです。

12. リソース管理と最適化思考

ダイスゲームでありながら、『世界の七不思議ダイス』では資源マネジメントの妙が際立っています。

黄金(💰)や建築資材(🏗️)はワンダー建設に不可欠ですが、

早い段階で使い切ってしまうと後半の自由度が極端に下がります。

一方で貯めすぎると、得点機会を逃すリスクが増大。

理想的なバランスは、

-

序盤: 黄金・建築をバランス良く確保

-

中盤: 科学(⚙️)で効率を高める

-

終盤: 軍事 or ワンダーへ一点集中

さらに特徴的なのは、“消費したリソースが目に見える”という紙ペン形式。

視覚的に管理できるため、どの資源が余っているか・足りないかが一目瞭然です。

また、他プレイヤーと異なる資源戦略を取ることで、競合を回避しながら独自路線で勝つことも可能。

リソース管理は単なる記録ではなく、文明運営のリズムそのものを形成する要素になっています。

13. 戦略の基本:序盤〜終盤の流れ

本作を安定して勝ち抜くには、ターンごとの流れを意識した“時系列戦略”が重要です。

◆ 序盤(1〜2ターン目)

リソース確保と都市基盤の整備が中心。

建築物やワンダーの初段階を建て、今後の得点エンジンを作ることを優先。

この段階で科学を軽視しすぎると後半の連鎖が遅れるため、少なくとも1つは科学系シンボルを獲得しておきたい。

◆ 中盤(3〜5ターン目)

得点エリアを増やしつつ、連鎖を計画的に進行。

特に科学トラックと建築トラックの連動が強力で、一度噛み合うと連続的に得点を得られる。

軍事を狙う場合はここが分岐点。隣国の戦力を観察し、差を付けるタイミングを見極める。

◆ 終盤(6〜最終ターン)

インク瓶(得点マーカー)を一気に消化するような“フィニッシュターン”。

ここでは選択の柔軟性が鍵となり、汎用リソース(黄金)をどれだけ残せたかで勝敗が決まる。

また、ワンダー完成ボーナスの最終段階は一発逆転の可能性を秘めている。

このゲームでは“リソースを貯める”よりも、“タイミング良く使う”ことが勝利への近道です。

14. 戦略応用:文明タイプ別プレイスタイル

『世界の七不思議ダイス』では、プレイヤーがどの文明都市を担当するかによって戦略が大きく変わります。

それぞれの都市にはテーマとボーナス傾向があり、戦略の方向性を決定づけます。

| 文明タイプ | 主軸要素 | プレイスタイル | 特徴 | 難易度 |

|---|---|---|---|---|

| 科学都市型(バビロン) | ⚙️ 科学トラック | 連鎖型 | 中盤で爆発的得点 | ★★★★☆ |

| 商業都市型(アレクサンドリア) | 💰 黄金・商業 | 柔軟型 | あらゆる状況に対応 | ★★☆☆☆ |

| 軍事都市型(ロドス) | ⚔️ 軍事対決 | 攻撃型 | 他プレイヤー干渉が強い | ★★★☆☆ |

| 建築都市型(ハリカルナッソス) | 🏗️ 建築・ワンダー | 安定型 | 着実に積み上げる戦略 | ★★☆☆☆ |

| 文化都市型(オリンピア) | 🎭 芸術・万能 | コンボ型 | 各種得点をバランスよく獲得 | ★★★★★ |

このように、同じルールでも都市の特性によって戦い方がガラリと変わります。

特に上級者同士の対戦では、相手の都市タイプを見て**メタ的戦略(対策プレイ)**を取るのが常套手段です。

例えば、軍事都市が隣にいる場合は、早めに防衛力を上げてマイナス点を避ける——といった具合です。

都市選択の段階から、勝負の行方が始まっているといっても過言ではありません。

15. ソロプレイモードの可否と代替案

現時点で『世界の七不思議ダイス』に公式ソロルールは未収録です。

しかし、海外のボードゲームコミュニティ(BGGなど)では、

有志プレイヤーが独自のソロモードを多数開発しています。

代表的なハウスルール例:

-

AI都市を模倣する“シャドウシート方式”

→ 架空の隣国としてダイス結果を固定パターンで記入し、比較スコアを算出。 -

スコアチャレンジ方式

→ 目標点(例:80点以上)を設定し、自分の文明の完成度を競う形式。 -

制限ターン方式

→ 7ターンで固定、使用できるダイス数をランダム抽選する。

これらを使えば、ソロでも十分に「文明を育てる達成感」が味わえます。

また、本作のデザインは一人プレイと非常に相性が良く、

リソース管理の練習にもなるため、ソロモード正式収録の可能性も今後期待されています。

16. 多人数プレイ時の戦略変化

『世界の七不思議ダイス』は、2〜7人という幅広い人数に対応しており、

人数ごとにゲーム性と戦略が大きく変化します。

◆ 2人プレイ

少人数ならではの“直接対決型”。

相手のダイス選択が自分の戦略に直結するため、読み合いと駆け引きが非常にシビアです。

リソースの取り合いが明確に出るため、軍事・黄金中心のプレイが有利に働く傾向があります。

◆ 3〜4人プレイ

最もバランスが取れた人数構成。

プレイヤー間の影響が適度で、連鎖コンボと干渉戦略が共存する理想的な環境です。

多くのボードゲーマーが「このゲームは3人戦が最も美しい」と評するほど。

◆ 5〜7人プレイ

最大人数では、ダイスプールの奪い合いが激化。

展開がよりカオスになり、運要素がやや強まりますが、

その分パーティーゲーム的な盛り上がりが増します。

この人数帯では、柔軟性と即断力がカギ。長期戦略よりも短期得点を優先するプレイが有効です。

全員が同時進行でプレイするため、人数が増えてもゲーム時間はほとんど変わらないのも魅力。

「7人で遊べて25分以内」という点は、ボードゲーム界でも非常に稀有な設計です。

17. 他シリーズとの比較(カード版・デュエル版との違い)

『世界の七不思議ダイス』は、同シリーズの「カード版」「デュエル版」とは全く異なるプレイフィールを持っています。

| タイトル | プレイ時間 | 特徴 | 難易度 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 世界の七不思議(カード) | 約45分 | 拡大再生産+ドラフト戦略 | ★★★★☆ | シリーズ原点、重量中級 |

| デュエル(2人専用) | 約30分 | カードピラミッド+対戦型 | ★★★★☆ | 対人駆け引き特化 |

| ダイス(本作) | 約25分 | ダイス選択+紙ペン記入 | ★★★☆☆ | 同時進行型・軽快 |

本作はシリーズの“エッセンス”を保ちつつ、

「文明構築」をより直感的かつスピーディーに楽しめる点が特徴です。

また、カード版では“拡張再生産”が中心でしたが、

ダイス版では“選択と最適化”に焦点が移っています。

つまり、長期的戦略ではなく瞬間的判断力を問うデザインです。

ファンの間では「7 Wondersの“昼休み版”」とも呼ばれるほど、

軽量ながらもシリーズらしい深みを感じられる完成度です。

18. コンポーネント品質とアートワークの評価

ホビージャパン製の日本語版は、

品質・デザイン・印刷精度のいずれも非常に高い水準を保っています。

◆ ダイスの造形

厚みのあるマット仕上げで、転がすたびに心地よい重量感。

シンボルはエンボス加工風で視認性も抜群。

安価な海外製ダイスゲームと一線を画す質感です。

◆ 都市ボードのアートワーク

アーティスト アグネス・リポーシュ(Agnès Ripoche) による繊細な筆致で、

古代都市を絵画のように描写。

「文明の栄光」という抽象的テーマを、色彩と構図で見事に表現しています。

◆ 筆記具と布シート

リプレイ対応のホワイトボード素材で、繰り返し使用可能。

ペンのインクも濃く、擦ってもにじみにくい仕様。

◆ 全体印象

コンポーネントがコンパクトながら高級感があり、

棚映え・撮影映えする“ビジュアル重視ゲーム”としても人気が出ることは間違いありません。

19. プレイ感想・レビュー総括(国内外)

発売前レビューや海外先行プレイでは、非常に高い評価を得ています。

国内プレイヤーの声(TGiW・ボドゲーマ)

「七不思議らしい拡張感が25分で味わえる」

「軽いのに頭を使う。昼休みボドゲの決定版」

「家族で遊べる“文明入門”として最高」

海外レビュー(BoardGameGeek・Dicebreaker)

“A surprisingly deep dice reimagining of a classic.”

“Fast, colorful, and strategically rewarding.”

“Perfectly captures the essence of 7 Wonders in 30 minutes.”

特に高く評価されているのは、

-

同時進行によるテンポの良さ

-

文明構築の達成感

-

コンポーネントの美しさ

-

シンプルな中にある思考性

一方で、やや指摘されている点としては、

-

運要素の強さ(ダイス依存度)

-

長期的戦略の薄さ(カード版との比較で)

とはいえ、全体のバランスは極めて好評で、

BGG暫定スコア8.0以上を維持している注目作です。

20. まとめ — 文明を“描くように築く”新時代の七不思議

『世界の七不思議ダイス』は、

文明構築という重厚なテーマを、ダイスとペンで軽やかに描き出した革新的タイトルです。

短時間でもしっかり“自分の都市を育てた”感覚があり、

カード版ファンも納得の戦略性と美しさを両立。

初心者にもやさしく、ボードゲーム会でも即戦力になる完成度です。

テンポ・アート・リプレイ性、すべてがバランス良く設計されており、

「七不思議」シリーズの中でも最も“気軽に遊べる正統進化系”といえるでしょう。

文明はダイスの目で決まる。

けれど、どんな目を選ぶかはあなた次第。

このゲームは、“選択の連続”で歴史を創る知的エンターテインメントです。

コメント